Vorbemerkung zur digitalen Neubearbeitung

von Reinhard Neebe

Die vorliegende Online-Dokumentation von DigAM basiert auf den Materialien bzw. dem Katalog der Ausstellung „Vom Neubürger zum Mitbürger. Die Aufnahme von Flüchtlingen und Vertriebenen in Wiesbaden und Hessen“, die vom Hauptstaatsarchiv Wiesbaden im Jahr 1990/91 erarbeitet worden ist. Für Ausstellungsvorbereitung und Katalog zeichneten Dr. Bernhard Parisius und Markus Müller-Henning (Kulturelle Integration, karitative Hilfeleistungen) verantwortlich. Dem Hauptstaatsarchiv Wiesbaden sowie den beiden Autoren sei gedankt für die Genehmigung zum Wiederabdruck der einleitenden Texte zu den Hauptabschnitten der Ausstellung.

Den Anstoß zur digitalen Aufbereitung der früheren Flüchtlings-Ausstellung gab das Vorhaben des Hessischen Kultusministeriums Wiesbaden, eine aktuelle Lehrerhandreichung zum Thema „Umsiedlung, Flucht und Vertreibung als internationales Problem“ für Hessische Lehrer herauszugeben. In Ergänzung zu dieser Broschüre, deren Schwerpunkt auf der europäischen Dimension der Thematik liegt und die im Laufe des Jahres 2005 publiziert werden soll, will die vorliegende Internet-Dokumentation vor allem die hessische Perspektive genauer ausleuchten: Im Mittelpunkt der Online-Ausstellung bei DigAM stehen die Fragen der Integration der Flüchtlinge in Hessen nach 1945. Dabei reicht das Spektrum von der ersten Aufnahme der Flüchtlinge 1945/46 über die wirtschaftliche, kulturelle und politische Integration in den 50er und 60er Jahren bis zu den gegenwärtigen Problemen der Aus- und Übersiedler nach der Öffnung des „Eisernen Vorhangs“ 1989/90.

Aus dem Vorwort von Wolf-Arno Kropat

Wolf-Arno Kropat hat im Vorwort des Kataloges Zielsetzung und Gegenstand der Wiesbadener Flüchtlings-Ausstellung wie folgt beschreiben. Seine einführenden Bemerkungen von 1990, die nach wie vor Gültigkeit beanspruchen können, seien hier in ihren wesentlichen Teilen wiedergegeben:

„Viele Vertriebene hatten schwere und leidvolle Erfahrungen zu bewältigen, verursacht durch Schikanen, Gewalt und Terror, die sie nach 1945 in ihrer Heimat erlebt hatten. Sie kamen als Deutsche, aber doch als Fremde in ein Land, dessen Bevölkerung ebenfalls unter den Folgen der totalen militärischen und moralischen Katastrophe litt, in der das "Dritte Reich" geendet hatte. Sie wurden verpflegt, obwohl auch die einheimische Bevölkerung damals nur Lebensmittelrationen erhielt, die weit unter dem Existenzminimum lagen. Sie mußten untergebracht werden, obwohl zahlreiche Städte durch den Bombenkrieg weitgehend zerstört waren und auch die einheimische Bevölkerung unter der Wohnungsnot litt. Zu den fast 8 Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen kamen in den 50er Jahren noch weitere Hunderttausende von "Aussiedlern" und Flüchtlingen aus der DDR über die damals noch teilweise offenen Grenzen.

Rückblickend erscheint es heute, als habe sich die Integration der Millionen Flüchtlinge und Vertriebenen in die bundesrepublikanische Wirtschaft und Gesellschaft rasch und sozusagen reibungslos vollzogen. Das "Wirtschaftswunder" der 50er Jahre brauchte Arbeitskräfte; man fand sie in den vielen tüchtigen Fachkräften aus den Vertreibungsgebieten und der DDR, hatte aber auch Arbeitsmöglichkeiten für jene, die z.B. als Landwirte in ihren alten Berufen nicht mehr tätig werden konnten.

Aber an der Wirtschaftsstatistik allein läßt sich der Prozeß einer Integration nicht messen. Die sozialen und psychischen Probleme, die Flucht und Vertreibung bei vielen Flüchtlingen zur Folge hatten, waren weit schwerer zu verkraften. Wie Millionen von Menschen dies innerlich bewältigten, ist bisher so gut wie nicht bekannt. Auch die wissenschaftliche Forschung hat erst spät begonnen, sich dieses Themas anzunehmen. Es ist das Verdienst des Hessischen Sozialministeriums, daß in Hessen vor zwei Jahren ein umfangreiches wissenschaftliches Projekt damit beginnen konnte, die Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen und ihre Rolle im Wirtschaftsleben zu untersuchen und durch Interviews und Erlebnisberichte ihre sozialen Erfahrungen festzuhalten.

Die Ausstellung versucht einen ersten Überblick über den mühsamen Weg der Integration der Vertriebenen und Flüchtlinge in Hessen nach 1945 zu geben. Sie verschweigt nicht, daß es menschliche Konflikte vieler Art gab, daß viele Vertriebene und Flüchtlinge jahrelang in einer beengten und bedrückenden Situation unter schwierigsten Bedingungen leben mußten.

Sie kann aber auch auf viele Beweise menschlicher Hilfsbereitschaft hinweisen, und besonders erwähnt sei hier die Hilfe, die von karitativen Organisationen aus Ländern kam, gegen die die NS-Diktatur eben erst Krieg geführt hatte. Vor allem aber war es die eigene Tatkraft der Vertriebenen, die ihnen unter schwierigsten Bedingungen wieder zu einer selbständigen Existenz verhalf. Sie erwiesen sich wie kaum eine andere Gruppe der Bevölkerung anpassungsfähig und leistungsbereit. Durch die Gründung zahlreicher größerer und kleinerer Unternehmen trugen die Vertriebenen selbst ganz erheblich zum Wirtschaftswunder und zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in Hessen und der Bundesrepublik bei. Die Hessische Landesregierung unterstützte den wirtschaftlichen Integrationsprozeß durch bundesweit beachtete Initiativen. Insbesondere der "Hessenplan" trug nach 1950 dazu bei, Wohnungen und Arbeitsplätze für die Flüchtlinge zu schaffen. Im Zusammenwirken aller dieser Kräfte, vor allem aber dank der Initiative und Selbsthilfe der Vertriebenen, konnte die Aufnahme und Integration der Heimatvertriebenen begonnen werden - ein einzigartiges Beispiel in einer Welt, in der häufig genug Millionen von Flüchtlingen jahrzehntelang in Lagern leben, ohne Arbeit und Zukunft, getragen nur von der vergeblichen Hoffnung auf die Rückkehr in ihre Heimat.

Dies alles darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß bis in die Mitte der 50er Jahre die Arbeitslosigkeit unter den Vertriebenen noch unverhältnismäßig hoch war und viele nicht in ihrem früheren Beruf tätig werden konnten. Manche konnten sich hier neu qualifizieren, andere, vor allem ältere Arbeitnehmer mußten einen sozialen Abstieg hinnehmen. Wirtschaftliche Integration bedeutete in vielen Fällen noch nicht soziale Integration.

Die Ausstellung berücksichtigt aber auch - am Beispiel der Wolhyniendeutschen - das Schicksal jener Volksdeutschen, die während des 2. Weltkrieges im Zuge der Bevölkerungspolitik des NS-Regimes umgesiedelt wurden; sie erinnert auch daran, daß damals im Rahmen der nationalsozialistischen Lebensraumpolitik über eine Million Polen aus dem neugeschaffenen "Warthegau" und dem Gau Danzig-Westpreußen vertrieben wurden, um die Ansiedlung deutscher Bauern zu ermöglichen.“

Deutsche Ostsiedlung im Mittelalter und der Frühen Neuzeit

Die Hauptphase der deutschen Ostsiedlung begann im 12. Jahrhundert in Ostholstein und dem Elbe-Saale-Raum, nachdem in Westeuropa die landwirtschaftlichen Erträge beträchtlich gestiegen waren und deshalb die Bevölkerung stärker als zuvor wachsen konnte. Die Siedler wurden von der Aussicht auf eigene Höfe und längere Abgabenfreiheit in den Osten gelockt. Gegenüber der einheimischen Bevölkerung hatten sie zunächst eine bevorzugte Rechtsstellung. Östlich der Elbe-Saale-Linie entstanden die sog. Neustämme: Mecklenburger und Pommern, Schlesier und Ostpreußen. Bis nach Oberschlesien und zum östlichen Sudetenland dehnte sich das Siedlungsgebiet.

Die Hauptphase der Ostsiedlung endete, als die Pest in der Mitte des 14. Jahrhunderts die Bevölkerung Mitteleuropas dezimierte. Bei der deutschen Ostsiedlung der Neuzeit, die im 17. Jahrhundert begann, handelte es sich nur noch um gezielte Ausbaumaßnahmen der Aufnahmeländer. So entstanden deutsche Siedlungsgebiete im Banat, in der Batschka und der Bukowina. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts schließlich siedelten Deutsche auch im Russischen Reich, und zwar vor allem an der Wolga, am Schwarzen Meer und in Wolhynien. Auch in der Dobrudscha und in Bessarabien entstanden deutsche Kolonistendörfer.

Nationalitätenkonflikte in Osteuropa von der Französischen Revolution bis Versailles

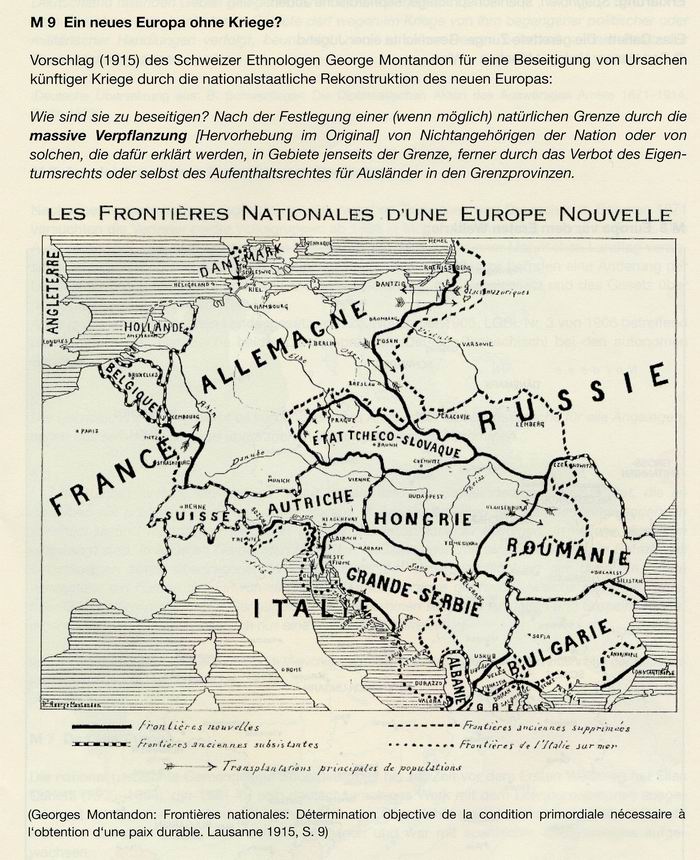

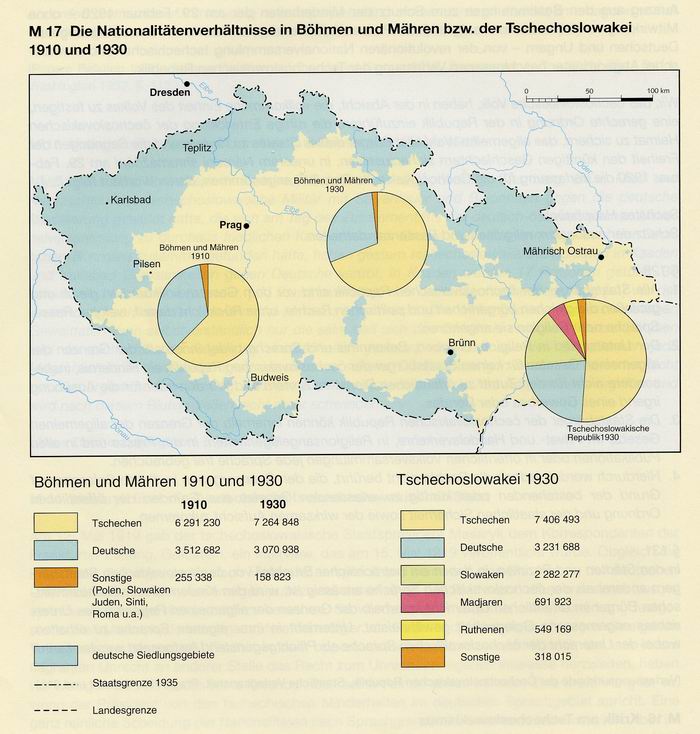

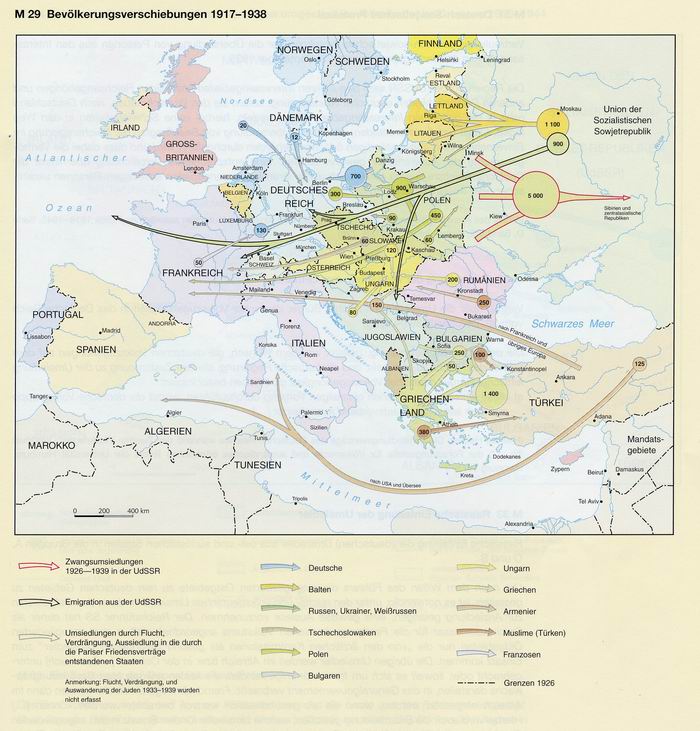

Das seit der Französischen Revolution wachsende Nationalgefühl erschwerte die Stellung nationaler Minderheiten, was nicht nur für die Deutschen im Ausland, sondern z.B. ebenso für die Polen im Deutschen Kaiserreich galt. Nach dem Ersten Weltkrieg suchte der Friedensvertrag von Versailles eine neue Friedensordnung zu schaffen. Aus der Erbmasse von Österreich-Ungarn entstanden unter anderem die Tschechoslowakei und Ungarn als neue Nationalstaaten. Auch Polen wurde wieder ein eigener Staat, nachdem es bis dahin zwischen Deutschland und Rußland aufgeteilt gewesen war. Volksabstimmungen sollten dazu dienen, eine möglichst gerechte Grenze zu finden. Doch ergaben sich durch die Art ihrer Durchführung neue Konflikte, zumal vielfach Angehörige verschiedener Nationen nebeneinander wohnten. So lebten auch in den neuen Nationalstaaten weiterhin deutsche Minderheiten. Während über 800 000 Deutsche Polen verließen und nur 350 000 zurückblieben, konnten sich die Sudetendeutschen weiterhin behaupten und somit auf eine Normalisierung ihres Zusammenlebens mit den Tschechen hoffen.

Nationalsozialistische "Lebensraum"-Ideologie

Mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus zerschlugen sich allerdings diese Hoffnungen, und die Konflikte verschärften sich. Schon in "Mein Kampf" hatte Hitler erklärt, daß er die Erweiterung des deutschen Lebensraumes im Osten für notwendig halte. Im Münchener Abkommen von 1938 setzte das nationalsozialistische Deutschland den Anschluß des Sudetenlandes an das Reich durch. Die erzwungene Eingliederung der Tschechoslowakei machte aller Welt deutlich, daß es Hitler nicht nur um die Angliederung von Gebieten mit überwiegend deutscher Bevölkerung, sondern um eine rücksichtslose Expansion in Osteuropa ging.

Der Hitler-Stalin-Pakt

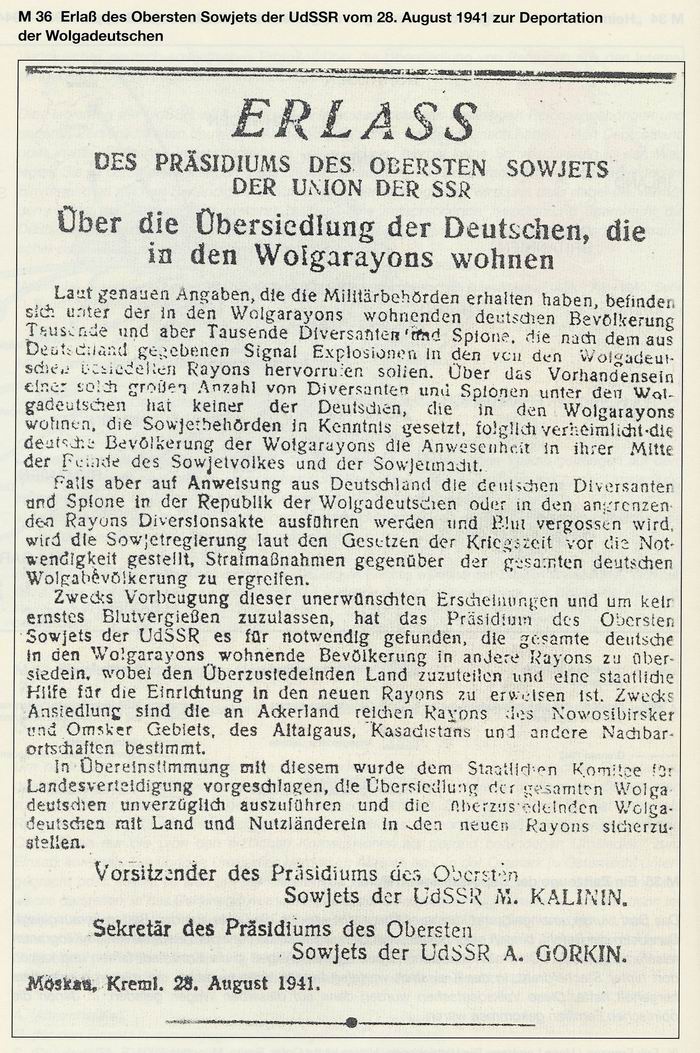

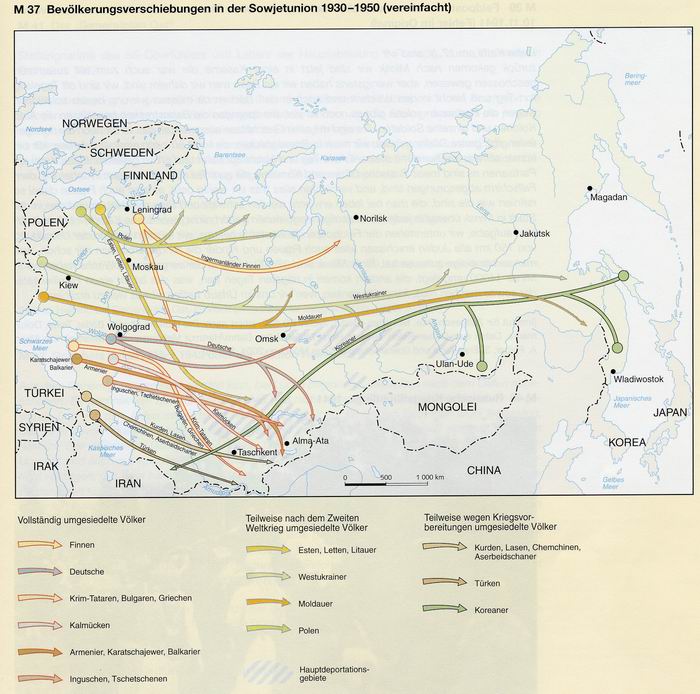

Für viele Deutsche im Ausland begannen Flucht und Vertreibung schon bald nach Beginn des Zweiten Weltkriegs. (Dok. 1) In einem geheimen Zusatzabkommen zum Deutsch-So wjetischen Nichtangriffspakt vom 23. August 1939 hatten Hitler und Stalin die beiderseitigen Interessensphären in Ost- und Südosteuropa abgesteckt und dabei schon die spätere Aufteilung Polens vorweggenommen, wie sie nach dem "Blitzkrieg" im September 1939 durchgeführt wurde. Die Deutschen aus dem nunmehr russischen Teil Polens wurden von der SS in den Warthegau umgesiedelt. Den Warthegau und auch den Gau Danzig-Westpreußen hatten die Deutschen zum Reich geschlagen, um für das deutsche Volk "Lebensraum im Osten" zu schaffen, während der noch verbleibende Rest, das sog. Generalgouvernement, einem deutschen Statthalter unterstellt wurde. Hier rekrutierten die Nazis nicht nur Zwangsarbeiter für die deutsche Wirtschaft, sondern es begann auch eine planmäßige Umsiedlungs- und Vertreibungsaktion.

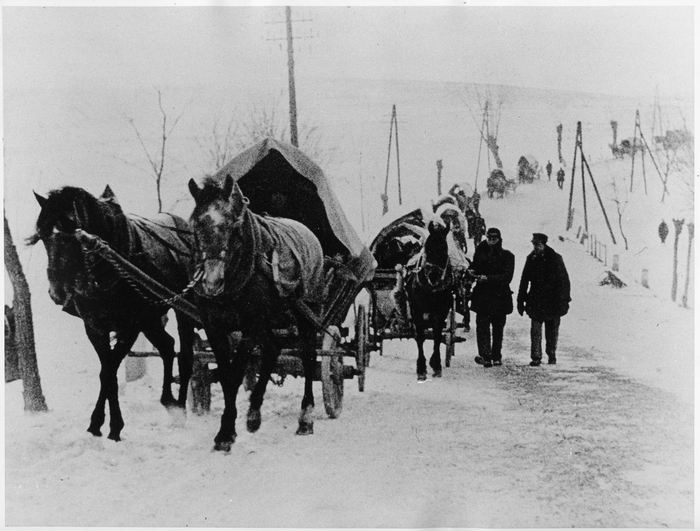

Der Wolhynische Treck

Betroffen von der NS-Umsiedlungspolitik aber waren auch deutsche Minderheiten, die außerhalb der deutschen Grenzen lebten. So wurden 50 000 wolhyniendeutsche Kolonisten im Winter 1939/40 aus der Ukraine in den "Warthegau" umgesiedelt. Für viele unter ihnen war das nur eine weitere Etappe ihres von Verschleppungen gezeichneten Lebens: Im Ersten Weltkrieg waren sie teils von den deutschen Truppen nach Deutschland evakuiert und teils von den Russen nach Sibirien verschleppt worden. Nach Kriegsende war einem Teil von ihnen die Rückkehr in ihr altes Siedlungsgebiet gelungen, das nun zwischen Polen und der Sowjetunion aufgeteilt war. Im sowjetischen Teil Wolhyniens war es in der Zwischenkriegs-zeit wieder zu Verschleppungen gekommen, als die wolhyniendeutschen Bauern sich gegen Zwangskollektivierungen gewehrt hatten. Neben den Wolhyniendeutschen kamen noch 300 000 Umsiedler aus dem Baltikum, aus Bessarabien und aus der Bukowina in die beiden neuen Reichsgaue Warthegau und Gau Danzig-Westpreußen.

"Aussiedlung" der Polen

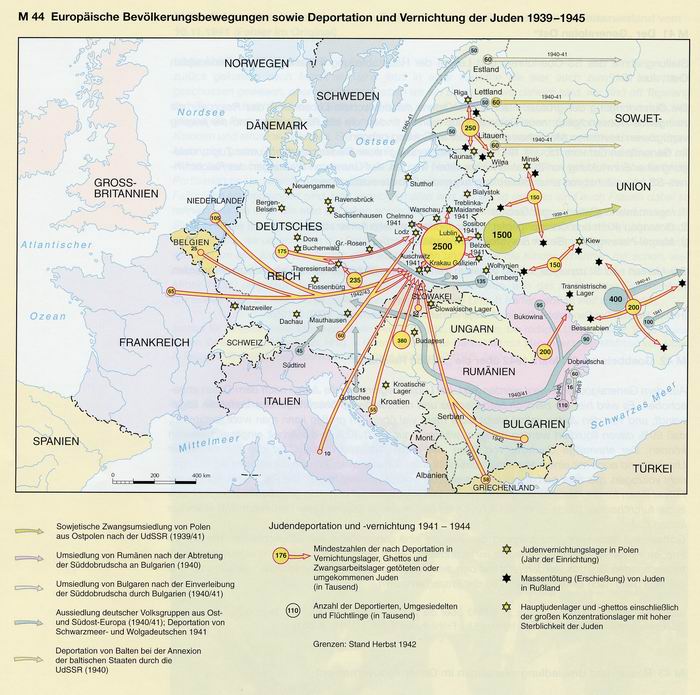

Um für die deutschen Umsiedler Platz zu schaffen, wurden polnische Bauern, aber auch große Teile der Stadtbevölkerung ins Generalgouvernement abgeschoben. Häufig wurden die Polen so eilig von den Höfen vertrieben, daß - wie Zeitgenossen berichten - "das Essen noch auf dem Tisch dampfte." Die deutschen Volksgenossen wurden großzügig bedacht; oft mußten für einen deutschen Hof zehn polnische Bauern weichen. (Dok.2) Das gleiche Schicksal traf auch die jüdische Bevölkerung Polens, die danach zum großen Teil in Vernichtungslagern umkam. Insgesamt waren über eine Million Polen von der Umsiedlung betroffen, und 300 000 Juden wurden in Ghettos geschafft.

Deutsche Umsiedlungs-Treuhand

Die "völkische Grenzbegradigung" - wie dies die nationalsozialistische Führung nannte -wurde detailliert geplant und organisiert. Der Reichsführer SS, Heinrich Himmler, führte seit Oktober 1939 als "Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums" die Umsiedlungen durch. Ihm oblag die "Zurückführung der für die endgültige Heimkehr in das Reich in Betracht kommenden Reichs- und Volksdeutschen" sowie die Gestaltung neuer deutscher Siedlungsgebiete durch "Umsiedlung". Im Auftrag des Reichskommissars betreute die Deutsche Umsiedlungs-Treuhand-Gesellschaft die reichs- und Volksdeutschen Umsiedler in vermögensrechtlichen und wirtschaftlichen Angelegenheiten. Die Volksdeutsche Mittelstelle, 1936 als Zentrale für die finanzielle und politische Betreuung der Volksdeutschen im Ausland eingerichtet, wurde dem Reichskommissar unterstellt und war zuständig für Transport und Versorgung von Umsiedlern. Von den Bukowinadeutschen, die auch im Rahmen des Hitler-Stalin-Pakts ihre Heimat am Ostrand der Karpaten verlassen mußten, sind übrigens einige über viele Stationen schließlich in den Nachkriegsjahren nach Darmstadt gekommen und haben dort ein gemeinsames Wohnungsbauprojekt begonnen, die Buchenlandsiedlung.

Flucht und Vertreibung 1945

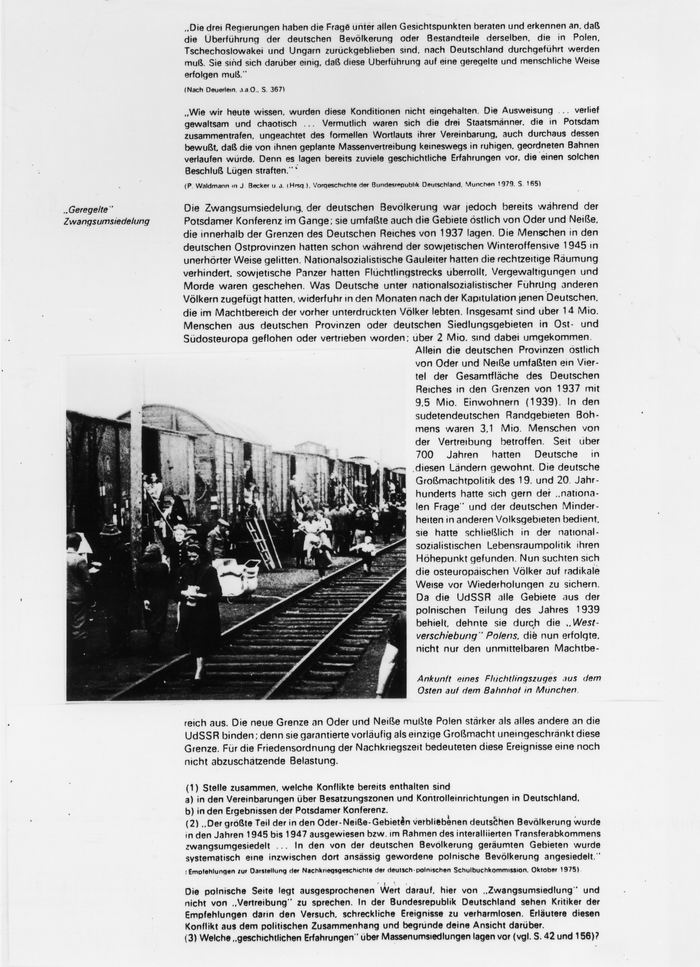

Die mit dem Vorrücken der Roten Armee einsetzende Flucht war für viele nur eine weitere Station auf ihrem Leidensweg durch den Krieg. Bereits im Winter 1944/45 kamen über 80000 Flüchtlinge in das nordhessische Grenzgebiet. Nach Kriegsende folgten weitere Flüchtlinge aus den angrenzenden Gebieten in der sowjetischen Zone und auch die Opfer wilder Vertreibungen, die schon vor den Potsdamer Beschlüssen erfolgten. Auf der Potsdamer Konferenz stimmten die Siegermächte der Vertreibung der Deutschen aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn zu.

Der Ausweisungsplan des Alliierten Kontrollrats, der in Durchführung der Beschlüsse des Potsdamer Abkommens vom 2. August 1945 aufgestellt wurde, sah im November 1945 die Ausweisung von über 6,6 Millionen Deutschen vor. In die westdeutschen Länder kamen unterschiedlich viele Flüchtlinge. Weitaus am stärksten betroffen war Schleswig-Holstein, wo 1950 jeder dritte Einwohner Flüchtling war. Es folgte Niedersachsen. Hier war jeder Vierte Vertriebener. In den Ländern der amerikanischen Zone hatte Bayern mit 21% den höchsten Anteil, Hessen nahm mit fast 17% einen Mittelwert ein, und Württemberg lag mit 13% am Schluß. In der französischen Zone wurden vor 1950 nur wenige Flüchtlinge aufgenommen. Frankreich fühlte sich nicht an die im Potsdamer Protokoll festgelegten Quoten gebunden, weil die provisorische französische Regierung an dessen Zustandekommen noch nicht beteiligt gewesen war.

Während Ostpreußen, Schlesier und Pommern vor allem nach Schleswig-Holstein und Niedersachsen flüchteten, fanden in den süddeutschen Ländern und Hessen vor allem Sudetendeutsche eine Unterkunft. Insgesamt sind über 14 Millionen Menschen aus deutschen Provinzen oder deutschen Siedlungsgebieten in Ost- und Südosteuropa geflohen oder vertrieben worden; Millionen sind dabei umgekommen. Die Hauptlast hatten die Frauen zu tragen: Wenn der Ehemann noch nicht aus dem Krieg zurückgekehrt oder gefallen war, mußten sie die Flucht allein mit kleinen Kindern und Großeltern bewältigen.

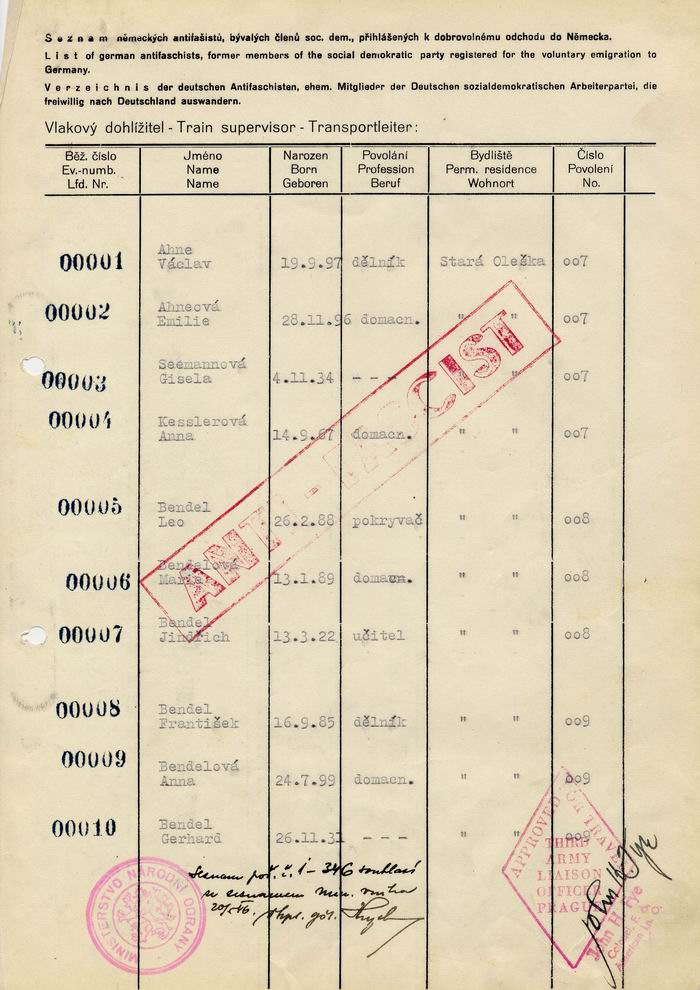

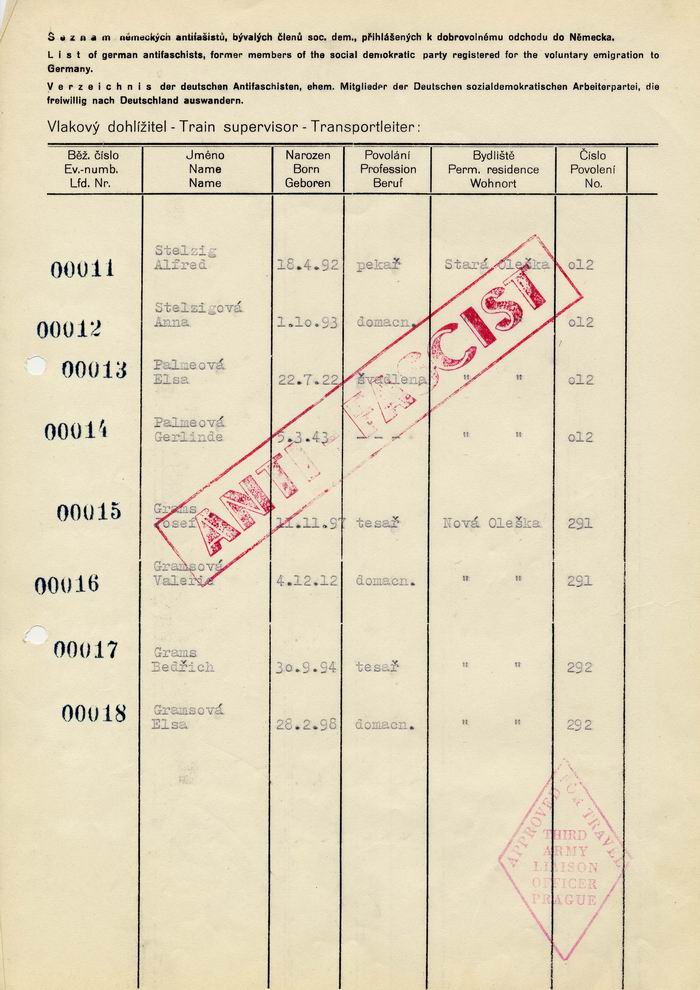

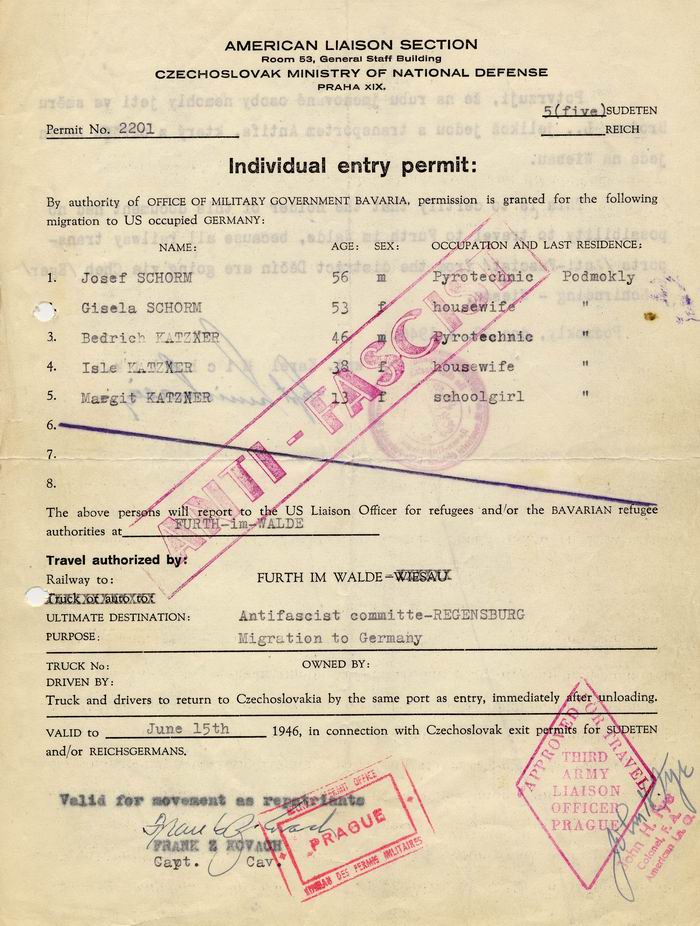

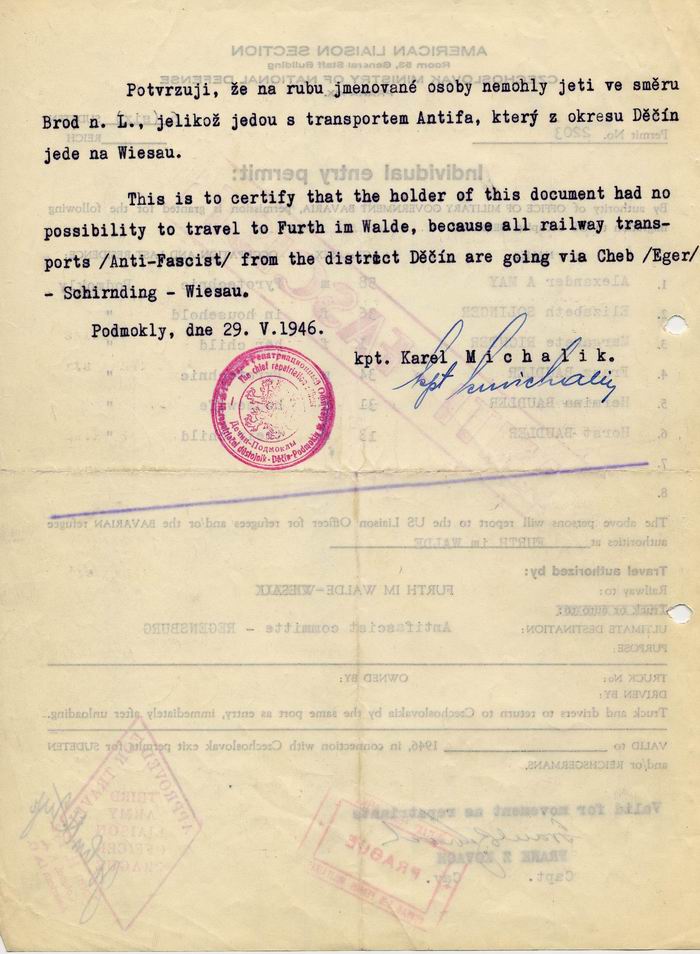

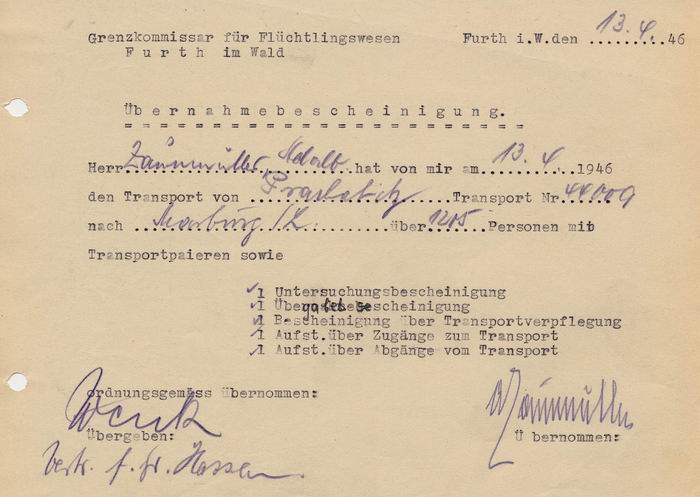

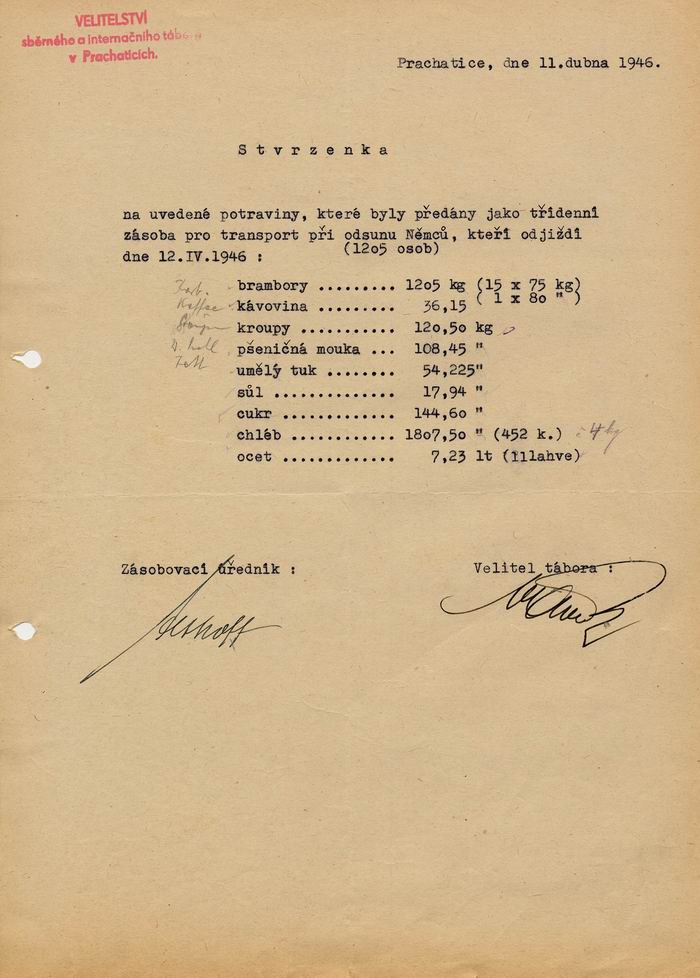

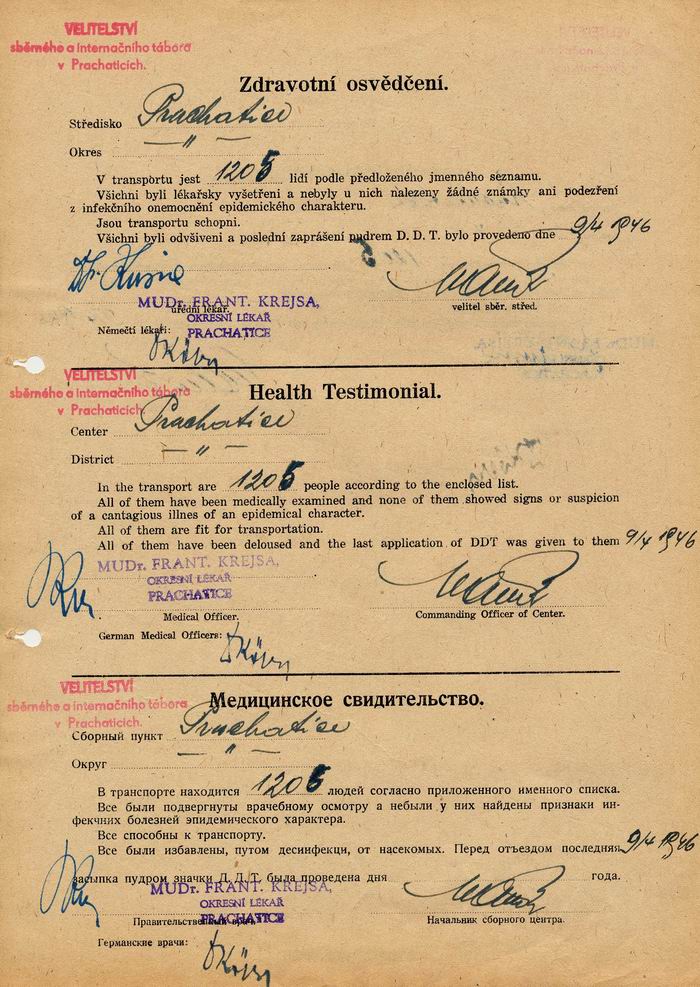

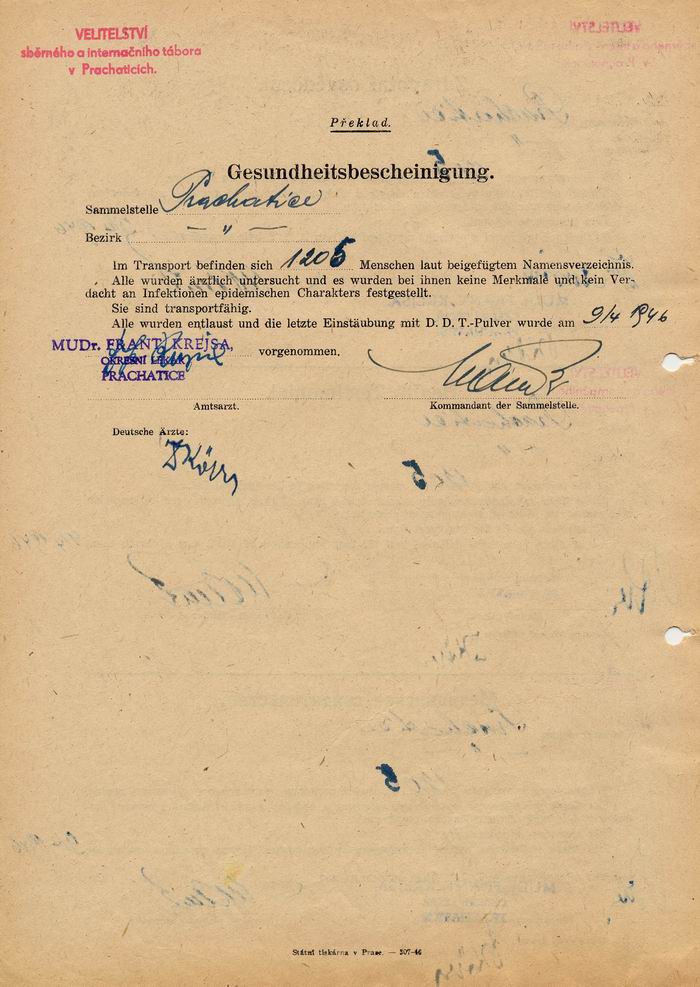

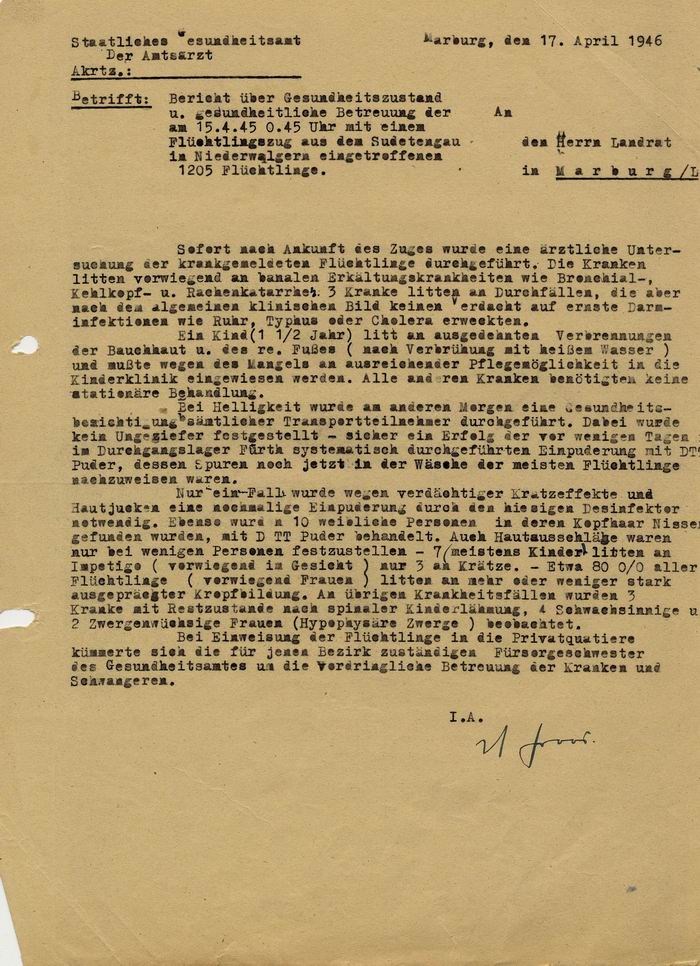

Aufnahme der Sudetendeutschen 1946

Die Flüchtlingstransporte liefen über vier Grenzauffangstellen in Bayern, und zwar Piding, Schalding, Wiesau und Furth im Wald. Von hier wurden die ankommenden Transporte gemäß den festgelegten Quoten auf die Länder der US-Zone, d.h. Bayern, Württemberg-Baden und Großhessen verteilt. Im Jahre 1946 kamen mit 374 Transporten fast 400 000 Ausgewiesene allein aus der Tschechoslowakei nach Hessen. Der Höhepunkt lag im Mai 1946 mit fast 77 000. Mit einem Güterzug kamen durchschnittlich 1000 Menschen. Viele von ihnen hatten zuvor in den Ausweisungsländern längere Zeit in Lagern leben müssen und waren deshalb erleichtert, als sie die deutsche Grenze passierten.

Regionale Verteilung der Flüchtlinge

In der US-Zone sollten nach dem Potsdamer Abkommen 2,25 Millionen Menschen aus der CSR und Ungarn untergebracht werden. Die Aufteilung in der US-Zone erfolgte nach den Bevölkerungszahlen von 1939, wonach auf Hessen 26% der Vertriebenen dieser Zone fielen. Von den bis 1949 in Hessen aufgenommenen Vertriebenen stammten 396 348 aus der CSR, 186 317 aus ehemals deutschen Gebieten östlich der Oder-Neiße-Linie, 27412 aus Ungarn, 12 458 aus Polen, 6775 aus Österreich, 4171 aus Rumänien und 18 817 aus anderen Ländern. Hinzu kamen noch 48 137 Flüchtlinge aus der sowjetisch besetzten Zone.

Einer gleichmäßigen Verteilung der Heimatvertriebenen auf die Stadt- und Landgemeinden waren allerdings bei der raschen Folge von Transporten enge Grenzen gesetzt. Wie in den übrigen deutschen Ländern, die viele Vertriebene aufnahmen, wurden sie auch in Hessen in die von Kriegszerstörungen am wenigsten betroffenen Gebiete gelenkt. Das waren vor allem die ländlichen Kreise des Regierungsbezirks Kassel - ein traditionelles Notstandsgebiet -sowie die Kreise Gießen, Lauterbach und Untertaunuskreis. Die letzten drei wurden am stärksten mit Flüchtlingen belegt, wobei der Untertaunuskreis mit 27% den höchsten Flüchtlingsanteil aller Kreise hatte.

Um für die deutschen Umsiedler Platz zu schaffen, wurden polnische Bauern, aber auch große Teile der Stadtbevölkerung ins Generalgouvernement abgeschoben. Häufig wurden die Polen so eilig von den Höfen vertrieben, daß - wie Zeitgenossen berichten - "das Essen noch auf dem Tisch dampfte." Die deutschen Volksgenossen wurden großzügig bedacht; oft mußten für einen deutschen Hof zehn polnische Bauern weichen. Das gleiche Schicksal traf auch die jüdische Bevölkerung Polens, die danach zum großen Teil in Vernichtungslagern umkam. Insgesamt waren über eine Million Polen von der Umsiedlung betroffen, und 300 000 Juden wurden in Ghettos geschafft.

Betroffen von der NS-Umsiedlungspolitik im 2. Weltkrieg waren auch deutsche Minderheiten, die außerhalb der deutschen Grenzen lebten. So wurden 50 000 wolhyniendeutsche Kolonisten im Winter 1939/40 aus der Ukraine in den "Warthegau" umgesiedelt. Für viele unter ihnen war das nur eine weitere Etappe ihres von Verschleppungen gezeichneten Lebens: Im Ersten Weltkrieg waren sie teils von den deutschen Truppen nach Deutschland evakuiert und teils von den Russen nach Sibirien verschleppt worden. Nach Kriegsende war einem Teil von ihnen die Rückkehr in ihr altes Siedlungsgebiet gelungen, das nun zwischen Polen und der Sowjetunion aufgeteilt war. Im sowjetischen Teil Wolhyniens war es in der Zwischenkriegs-zeit wieder zu Verschleppungen gekommen, als die wolhyniendeutschen Bauern sich gegen Zwangskollektivierungen gewehrt hatten. Neben den Wolhyniendeutschen kamen noch 300 000 Umsiedler aus dem Baltikum, aus Bessarabien und aus der Bukowina in die beiden neuen Reichsgaue Warthegau und Gau Danzig-Westpreußen.

Deutsche Umsiedlungs-Treuhand

Die "völkische Grenzbegradigung" - wie dies die nationalsozialistische Führung nannte -wurde detailliert geplant und organisiert. Der Reichsführer SS, Heinrich Himmler, führte seit Oktober 1939 als "Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums" die Umsiedlungen durch. Ihm oblag die "Zurückführung der für die endgültige Heimkehr in das Reich in Betracht kommenden Reichs- und Volksdeutschen" sowie die Gestaltung neuer deutscher Siedlungsgebiete durch "Umsiedlung". Im Auftrag des Reichskommissars betreute die Deutsche Umsiedlungs-Treuhand-Gesellschaft die reichs- und Volksdeutschen Umsiedler in vermögensrechtlichen und wirtschaftlichen Angelegenheiten. Die Volksdeutsche Mittelstelle, 1936 als Zentrale für die finanzielle und politische Betreuung der Volksdeutschen im Ausland eingerichtet, wurde dem Reichskommissar unterstellt und war zuständig für Transport und Versorgung von Umsiedlern. Von den Bukowinadeutschen, die auch im Rahmen des Hitler-Stalin-Pakts ihre Heimat am Ostrand der Karpaten verlassen mußten, sind übrigens einige über viele Stationen schließlich in den Nachkriegsjahren nach Darmstadt gekommen und haben dort ein gemeinsames Wohnungsbauprojekt begonnen, die Buchenlandsiedlung.

Im Jahre 1946 kamen mit 374 Transporten fast 400 000 Ausgewiesene allein aus der Tschechoslowakei nach Hessen. Der Höhepunkt lag im Mai 1946 mit fast 77 000. Mit einem Güterzug kamen durchschnittlich 1000 Menschen. Viele von ihnen hatten zuvor in den Ausweisungsländern längere Zeit in Lagern leben müssen und waren deshalb erleichtert, als sie die deutsche Grenze passierten. Die Flüchtlingstransporte liefen über vier Grenzauffangstellen in Bayern, und zwar Piding, Schalding, Wiesau und Furth im Wald. Von hier wurden die ankommenden Transporte gemäß den festgelegten Quoten auf die Länder der US-Zone, d.h. Bayern, Württemberg-Baden und Großhessen verteilt.

Regionale Verteilung der Flüchtlinge:

In der US-Zone sollten nach dem Potsdamer Abkommen 2,25 Millionen Menschen aus der CSR und Ungarn untergebracht werden. Die Aufteilung in der US-Zone erfolgte nach den Bevölkerungszahlen von 1939, wonach auf Hessen 26% der Vertriebenen dieser Zone fielen. Von den bis 1949 in Hessen aufgenommenen Vertriebenen stammten 396 348 aus der CSR, 186 317 aus ehemals deutschen Gebieten östlich der Oder-Neiße-Linie, 27412 aus Ungarn, 12 458 aus Polen, 6775 aus Österreich, 4171 aus Rumänien und 18 817 aus anderen Ländern. Hinzu kamen noch 48 137 Flüchtlinge aus der sowjetisch besetzten Zone.

Nahrungsmangel, Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit

Wie stark die Not das Leben aller Deutschen bestimmte, ist heute vielen kaum noch vorstellbar. Die ersten drei Nachkriegsjahre bis zur Währungsreform waren die schlimmste Zeit. Es mangelte an Nahrungsmitteln, unter anderem weil die deutschen Ostgebiete, die traditionellen "Kornkammern", besetzt waren und es in den westlichen Zonen viel zu wenig Saatgut und Düngemittel gab. Bis zum Ende des Krieges hatte das strenge Verteilungs- und Rationierungssystem der nationalsozialistischen Kriegswirtschaft vieles überdecken können. Nun blühte ein ziemlich ungehemmter Schwarzmarkt auf.

Nur 1000 Kalorien je Person konnten täglich in Hessen erwirtschaftet werden. Mit den Lieferungen anderer Länder kam der "Normalverbraucher" auf 1500 Kalorien täglich - lediglich eine Hungerration, wenn man bedenkt, wie schwer viele Menschen beispielsweise beim Aufräumen der zerbombten Städte arbeiten mußten. Das Wort "Rationierung" und Lebensmittel auf Marken gehörten zum täglichen Leben. Und selbst wer Marken hatte, konnte nicht sicher sein, das darauf Ausgewiesene auch tatsächlich zu erhalten. Es fehlte vor allem an Fett und Fleisch. In der Küche galt es, sich mit neuen und nicht unbedingt beliebten Produkten auseinanderzusetzen, wie weißen und gelben Trockenkartoffeln, deren Zubereitung Phantasie und Geduld verlangte. Zigaretten wurden damals zu einer "Nebenwährung" und das "Hamstern" auf dem Lande zu einer notwendigen Nebenbeschäftigung für viele Städter.

Der Wohnraum war knapp - nicht nur in den zerbombten Städten, auch auf dem Lande. Denn in ländliche, von der Zerstörung durch den Krieg weniger bedrohte Gebiete waren bis 1945 zahlreiche Menschen aus den Großstädten evakuiert worden. Wer nicht auf eigene Faust bei Verwandten oder Bekannten Unterschlupf fand, konnte nur auf die amtlichen Einweisungen vertrauen. Aber nicht alle Menschen waren bereit, Fremde in ihren vier Wänden aufzunehmen, und sie versuchten deshalb, ihre wahre Quadratmeterzahl zu verschleiern. Mußten sich - statistisch gesehen- im Herbst 1945 bereits 1,46 Personen einen Raum teilen, so waren es ein Jahr später schon 1,75 Menschen. Neben der problematischen Enge belastete der Energiemangel das Leben. Statt mit Steinkohle zu heizen, mußten Braunkohle und Holz verfeuert werden. Strom und Gas gab es vielfach nur für wenige Stunden am Tag.

Ein realistisches Bild vom Arbeitsmarkt jener Zeit können die offiziellen Statistiken nur schwer zeichnen. So waren im Oktober 1946 in Hessen bei den Ämtern 90 345 Personen als arbeitslos registriert. Die Volkszählung im selben Monat ergab allerdings, daß 170 300 Leute nach einer Beschäftigung suchten. Den l 706 000 am Stichtag gezählten Erwerbstätigen gegenübergestellt, bedeutete dies eine Arbeitslosenquote von fast zehn Prozent. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg in den ersten Jahren nach dem Krieg ständig, doch waren daran Zweige wie die Bauwirtschaft überdurchschnittlich beteiligt. Etliche, die keinen Arbeitsplatz fanden oder sich vor einem Einsatz in einem anderen Beruf als dem gelernten fürchteten, verlegten sich auf oft lukrative Schwarzmarktgeschäfte oder überstanden die Zeit bis zur Währungsreform mit Hilfe ihrer Ersparnisse aus der inflationären Kriegszeit. Außerdem fanden zahlreiche Menschen eine vorübergehende Beschäftigung in der Landwirtschaft, die ihnen zumindest das "tägliche Brot" sicherte. Wer eine Stelle hatte oder dringend suchte, mußte sich meist mit einem sehr viel geringeren Einkommen als vor dem Krieg zufriedengeben: Zusammen mit dem Preisanstieg verteuerte das die Lebenshaltung für die Menschen um rund 50 %.

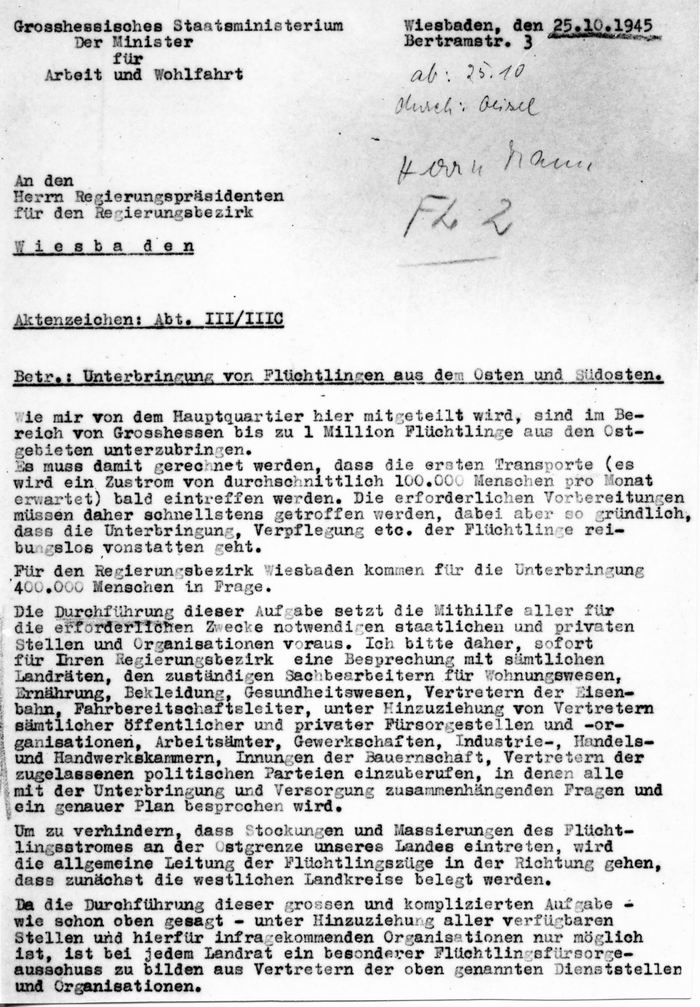

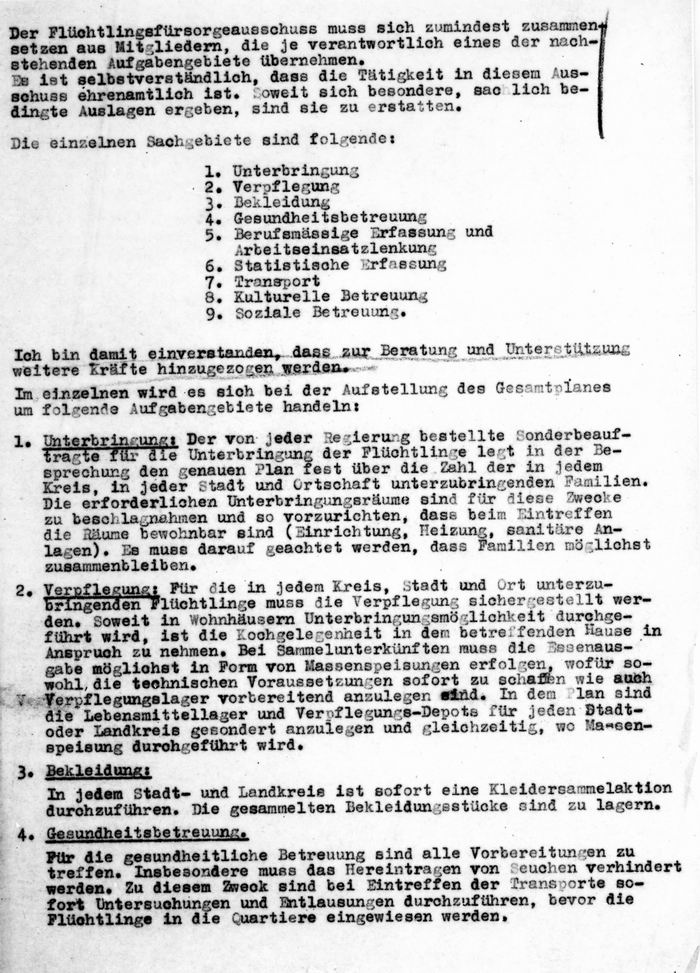

Vorbereitungen in der Verwaltung

Ende Oktober 1945 hatte die amerikanische Militärregierung angekündigt, daß im Laufe des folgenden Jahres 600 000 Flüchtlinge und Vertriebene nach Hessen kämen und daß deren Aufnahme Sache der deutschen Behörden sei. Die Aufnahme habe ohne lange Lageraufenthalte zu erfolgen, und die Flüchtlinge seien vollständig zu integrieren.

Für die hessische Regierung kam damit ein weiteres kaum zu bewältigendes Problem hinzu, war doch das Land Groß-Hessen kaum gegründet und der von der Militärregierung eingesetzte Ministerpräsident Geiler erst wenige Tage im Amt.

Nach der Ankündigung der bevorstehenden Ankunft von 600 000 Menschen aus dem Osten und Südosten durch die Militärregierung erging bereits am 25. Oktober 1945 ein Erlaß der hessischen Regierung an die Regierungspräsidenten mit ersten Anweisungen zur Aufnahme der Vertriebenen, und am 27. Oktober wurde die Stelle eines Staatsbeauftragten für das Flüchtlingswesen besetzt, da die Aufgabe die herkömmliche Verwaltung überforderte. (Dok. 4) Dieses schwere Amt übernahm Walter Mann, der der KPD nahestand. Er war zuvor Soldat (Oberfeldwebel), nach Kriegsende für die Bunkerfürsorge der Stadt Frankfurt zuständig gewesen und übrigens der am frühesten ernannte Staatsbeauftragte in der amerikanischen Zone. Sein Chef war der Minister für Arbeit und Wohlfahrt, der kommunistische Widerstandskämpfer Oskar Müller. Für ihn stand von Anfang an fest, daß die Flüchtlinge und Vertriebenen nicht in ihre Heimat würden zurückkehren können. Deshalb suchte man bei der ersten Unterbringung schon günstige Ausgangspositionen für die Zukunft zu schaffen: Lager auf enthalte sollten so kurz wie möglich gehalten werden und die Unterbringung in Privatquartieren sofort nach der Ankunft im Aufnahmeort erfolgen. In Zusammenarbeit mit dem Landesarbeitsamt bemühte man sich, die Flüchtlinge dort unterzubringen, wo sie auch Arbeit finden konnten.

Die Kompetenzen des Staatsbeauftragten mußten allerdings noch sehr begrenzt bleiben, weil für die neue Behörde ein Unterbau auf Bezirks- und Kreisebene nicht so schnell geschaffen werden konnte. Somit hing viel vom guten Willen der Landräte und Bürgermeister ab. Laut Erlaß vom 25. Oktober wurde bei jedem Landratsamt ein besonderer Flüchtlingsfürsorgeausschuß gebildet, dem zumindest verantwortliche Mitglieder für folgende neun Sachgebiete angehören sollten: Unterbringung, Verpflegung, Bekleidung, Gesundheitsbetreuung, berufsmäßige Erfassung und Arbeitseinteilung, statistische Erfassung, Transport, kulturelle und soziale Betreuung. Die kulturelle Betreuung sollte in den Flüchtlingen den Willen zur allgemeinen Aufbauarbeit und zur positiven Mitarbeit wecken und stärken und insbesondere der Jugend und den Kindern eine positive Ausrichtung geben. Die verantwortlichen Mitarbeiter übten ihre Arbeit ehrenamtlich aus.

Bei der Aufnahme der ersten Transporte zeigte die einheimische Bevölkerung viel guten Willen. Als die Transporte im Frühjahr 1946 aber nicht weniger wurden, sondern ständig wuchsen, ließ sich das Problem mit gutem Willen und Improvisation allein nicht mehr regeln. In dieser Zeit wurde eine neue gesetzliche Grundlage erarbeitet: die Verordnung über den Fluchtlingsdienst. Die am 23. März 1946 in Kraft gesetzte Regelung stärkte das Kommissariatswesen. Aus dem Staatsbeauftragten wurde ein Staatskommissar, dem hauptamtliche Bezirks- und KreisflüchtUngskommissare unterstanden. So sollte eine Sonderverwaltung entstehen, die den Regierungspräsidenten und Landräten in Flüchtlingsfragen nicht unterstellt war. Die Aufgaben des Flüchtlingsdienstes waren:

a) Ausstellung der Flüchtlingsausweise,

b) Erfassung der Flüchtlinge,

c) Beförderung zum Zielort,

d) Beschaffung einer Unterkunft am Aufnahmeort,

e) Rat und Hilfe bei Begründung einer Lebensgrundlage,

f) Gewährung von Fürsorgeleistungen bis zur Erlangung einer Lebensgrundlage.

Dem zuständigen Minister genügte die Erweiterung der Kompetenzen nicht. Die Landräte dagegen lehnten eine Flüchtlingssonderverwaltung mit einem von ihnen unabhängigen Kommissarsapparat ab, sondern wollten die Flüchtlingsfrage ohne Anweisungen von oben selbständig regeln. In der täglichen Arbeit spielten solche Meinungsunterschiede indes keine Rolle, weil die Flüchtlingskommissare auf die Mitarbeit der Landräte angewiesen waren und deshalb, wenn sie Erfolg haben wollten, nicht auf Weisungsbefugnis pochen konnten.

Im Auffanglager

Die Transportzüge wurden von den bayerischen Grenzauffangstellen nicht unmittelbar in hessische Landgemeinden gelenkt, sondern wurden nach Weisung eines hessischen Transportkommissars, der sein Büro in München hatte, zu bestimmten Auffangbahnhöfen in den Regierungsbezirken weitergeleitet. In den drei Regierungsbezirken gab es jeweils mehrere solcher Stationen. Eine davon war Sandbach i.O., wo für die Unterbringung ein ehemaliges Zwangsarbeiterlager der dortigen Gummiwerke diente. Neben Sandbach wurden im Regierungsbezirk Darmstadt in Gießen, Lauterbach und Dieburg Auffangstationen eingerichtet. Im Regierungsbezirk Wiesbaden waren Bad Homburg (für die Kreise Bad Homburg und Usingen), Weilburg (für die Kreise Weilburg, Limburg und Bad Schwalbach), Herborn (für die Kreise Dillenburg und Biedenkopf) und Schlüchtern (für die Kreise Gelnhausen, Hanau/Land, Frankfurt/Höchst und Rüdesheim) die Stationen. Als die Zahl der Transporte immer mehr wuchs, mußten weitere Nebenlager eingerichtet werden. Von Juni 1946 an wurden auf den Bahnhof in Biedenkopf Transporte aus Ungarn geleitet.

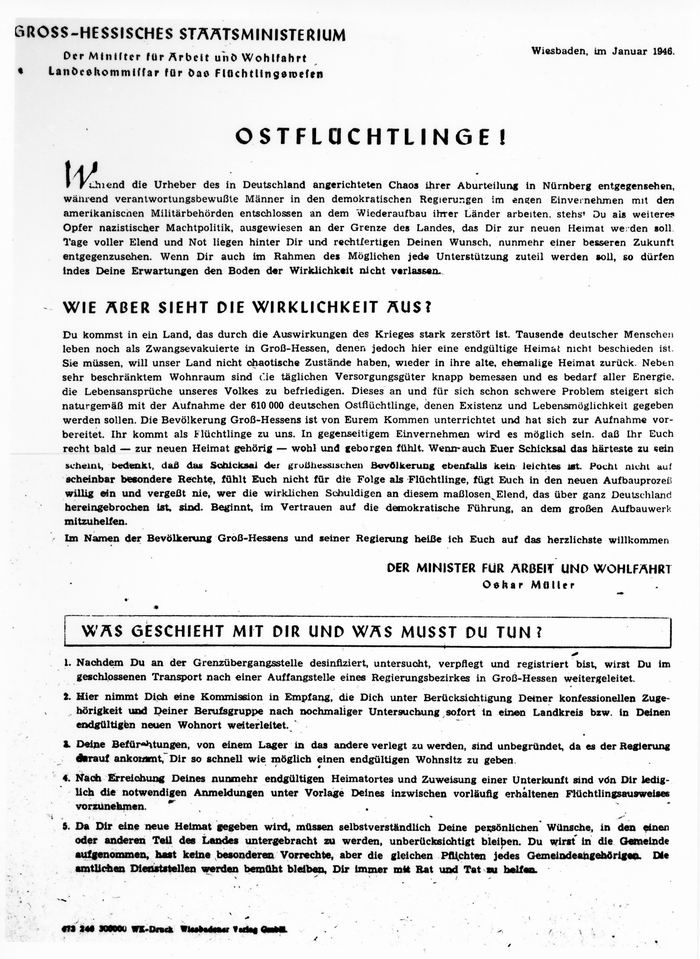

Zur Begrüßung der Flüchtlinge wurde ein Flugblatt verteilt, das in herzlichem Ton die Vertriebenen ansprach, sie als Opfer nationalsozialistischer Machtpolitk bezeichnete und die Grundpositionen der hessischen Landesregierung darlegte. Klar ausgedrückt wurde, daß die hessische Regierung von einer dauernden Eingliederung ausging. (Dok. 5 ) Bei der Betreuung der Vertriebenen auf diesen "Drehscheiben" haben freiwillige Helfer viel geleistet. Die Züge wurden von Schwestern des Deutschen Roten Kreuzes empfangen. Auch wenn ein Zug spätabends einlief, gelang es meist schnell, 30 bis 40 einheimische Helfer zusammenzurufen. In den Auffangstationen wurden die Flüchtlinge registriert und ärztlich untersucht. Schließlich wurden unter Berücksichtigung des Berufs und der Konfession neue Transporte in bestimmte Orte oder in Kreisflüchtlingslager zusammengestellt.

Im Kreisflüchtlingslager

Die Transporte folgten zum Teil so schnell aufeinander, daß die Vertriebenen von den Auffangstationen aus nicht immer direkt in einzelnen Ortschaften in Privatquartieren untergebracht werden konnten. Deshalb mußten die Landkreise Zwischenunterkünfte schaffen. Neben einem Hauptlager wurden oft noch Nebenlager eingerichtet. Als Aufenthaltsdauer waren ca. 4 - 6 Tage vorgesehen. Am ersten Tag wurden die Flüchtlinge entlaust, am zweiten ärztlich untersucht und am dritten registriert. In den folgenden Tagen wurden sie in ihre Aufnahmeorte gebracht, meist mit der Bahn oder einem Lastwagen. Auch in den Kreisen unterstützten freiwillige Helfer von Hilfsorganisationen die Lagerverwaltung. Es gab allerdings auch längere Lageraufenthalte, wenn kein freier Wohnraum mehr zu finden war.

Hessische Flüchtlingslager

Hessen erntete in zeitgenössischen Berichten Lob dafür, daß Flüchtlinge hier nicht jahrelang in Lagern leben mußten. Nach einem Bericht des Landesflüchtlingsamtes waren gegen Ende des Jahres 1947 nur ca. 2200 Flüchtlinge in Lagern untergebracht; berücksichtigt man, daß im Jahr 1946 rund 400 000 Vertriebene nach Hessen gekommen waren, so war dies eine erstaunliche Leistung. Doch auch in Hessen gelang es nicht immer, längere Lageraufenthalte zu vermeiden.

Wie belastend das Leben in Lagern war, die keine Privatheit erlaubten, schildert der heimatvertriebene Volkskundler Alfred Karasek-Langer:

"Symbol dafür ist der Kreidestrich, sind die gelegten Ziegelsteine, welche die Wohnfläche einzelner Familien gegenüber den Nachbarn markieren sollen. Dasselbe besagen die Schein-Wände aus Packpapier, Pappendeckel oder Wolldecken, die man hinhängt, um wenigstens blickmäßig allein zu sein. Jedermann ist durch das gemeinsame Hausen, den Essensempfang, die Teilhabe an Tisch, Stuhl, Ofen und Licht unablässig der Gruppe ausgeliefert, muß mit ihr denken und handeln, ob er will oder nicht. Dazu kommen weitere Belastungen. Auch die Bewertung der Lagerinsassen durch die Umwelt ist kollektiv gebunden: der Einzelne wird nach dem Ganzen beurteilt und nicht nach seinem persönlichen Verhalten."

Einweisung in Privatquartiere in Wiesbaden und auf dem Lande

Von den Durchgangs- oder Kreisflüchtlingslagern aus wurden die Flüchtlinge in die einzelnen Gemeinden gebracht und dort im günstigsten Fall direkt in Privatquartieren aufgenommen oder aber, wenn sie weniger Glück hatten und für sie noch kein Quartier gefunden war, vorübergehend in Turnhallen, Sälen oder stillgelegten Fabriken untergebracht. Da es kaum leerstehende Wohnungen gab, mußten die Heimatvertriebenen im Rahmen der damals üblichen Wohnungszwangswirtschaft in Häuser und Wohnungen von Einheimischen eingewiesen werden. Nicht selten aber haben Einheimische ankommende Flüchtlinge auch spontan bei sich aufgenommen.

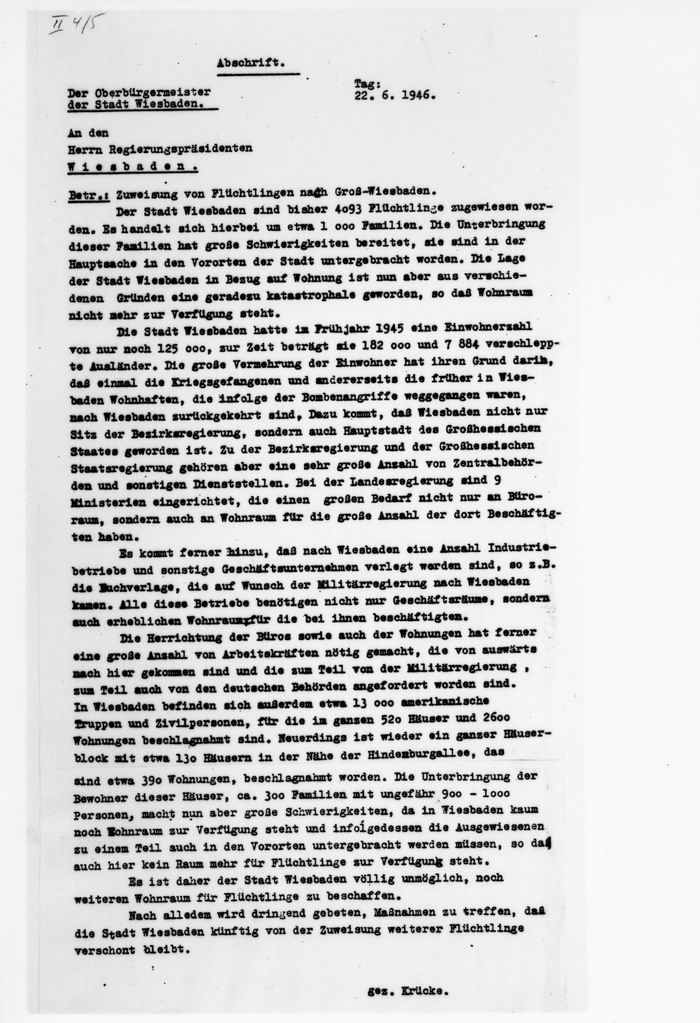

Fremde in der eigenen Wohnung auf unabsehbare Zeit aufzunehmen, fällt sicherlich immer schwer. Um so schwieriger war es nach Kriegsende, als es an Wohnraum und Nahrung fehlte. Flüchtlingsunterkünfte in den Städten zu finden, war besonders schwierig, da hier die Bombenschäden verheerend waren. Frankfurt, Kassel und Darmstadt hatte es in Hessen am schwersten getroffen: Nur noch jede vierte Wohnung war tatsächlich bewohnbar. Die Verwaltungen versuchten den Zuzug mit strengen Regelungen zu begrenzen. Bevorzugt wurden Menschen, deren Beruf in den Städten gebraucht wurde. Wiesbaden gehörte an sich zu den weniger zerstörten Städten: Nur 25% der Wohnungen waren durch den Bombenkrieg zerstört oder beschädigt. Gleichwohl lassen sich auch typische Interessenkonflikte deutlich machen. (Dok. 6) In die heil gebliebenen Wohnungen strömten nicht nur Wiesbadener zurück, die während des Bombenkriegs evakuiert waren. Auch die amerikanische Militärregierung und - da Wiesbaden im Oktober 1945 hessische Landeshauptstadt geworden war - auch die Ministerien und Landesbehörden benötigten Wohnraum für ihre Angestellten.

Ein Teil der Bürgerschaft wünschte die Wiederbelebung als "Weltkurstadt", ein anderer sah neue Chancen in der Ansiedlung von Wirtschaftsunternehmen und Verlagen und Teilen der Filmindustrie, die von ihren Standorten in der sowjetisch besetzten Zone an den Rhein strebten. Dies konnte ebenfalls nur gelingen, wenn die Stadt für Mitarbeiter solcher Firmen Wohnraum zur Verfügung stellen konnte. Wiesbaden mußte zwar auch Vertriebene aufnehmen, aber weit weniger als ursprünglich vorgesehen waren. Allem durch die Flüchtlinge und Vertriebenen aus den Ostgebieten, die sich noch auf eigene Faust ihren Wohnort suchen konnten und nach Wiesbaden kamen, hatte die Stadt ihr ursprüngliches Soll von 15 000 schon im Sommer 1946 erreicht. Insgesamt kamen 1946 nur vier größere Transporte, meist aus Teplitz-Schönau (Sudetenland), und eine Reihe kleinerer Transporte, die zusammen aber noch nicht 2000 Flüchtlinge ausmachten, nach Wiesbaden; rund 500 von ihnen waren von der tschechischen Regierung als "Antifaschisten" anerkannt worden. Deshalb durften sie ihre Möbel mitnehmen. Auch nach dem Ende der Ausweisungen stieg die Zahl der Flüchtlinge ständig an, so daß im Jahr 1950 etwa 25 000 Flüchtlinge in Wiesbaden lebten, was rund 10 % der Bevölkerung entsprach.

Wegen der prekären Wohnungssituation in den Städten wurden die Vertriebenen ganz überwiegend auf dem Land untergebracht. Ein anschaulicher Bericht darüber, wie sich die Aufnahme auf dem Lande vollzog, findet sich in den Erinnerungen einer Frau, die als 14jähriges Mädchen nach Hessen kam. Mit ihren Eltern und 15 weiteren Familien wurde sie vom Auffanglager Villmar mit Lastwagen nach Eisenbach (Kreis Limburg) gebracht:

"Eisenbach zeigte uns in jenen Oktobertagen 1946 kern freundliches Bild. Tagelanger Regen hatte die Straßen und Wege aufgeweicht, naßkalter Nieselregen aus einem endlos grauen Himmel begleitete unsere ersten Schritte in dem Dörfchen, das von nun an unsere "neue Heimat" war. Im Saalbau Gattinger hatte man rings um die Wände Stroh aufgeschüttet, wo wir unser Lager bezogen. Koffer, Taschen und Rucksäcke, unser ganzer Besitz, standen in einer Ecke zusammen. Bürgermeister Willi Köhler begrüßte die Neuangekommenen mit dem Versprechen, uns baldmöglichst in Wohnungen einzuweisen. Er weckte Vertrauen in den leidgeprüften Menschen, wenngleich es allen klar war, daß man als einer der letzten Transporte nur noch wenig Auswahl an Wohnungen haben würde. Um die vollständige Mittellosigkeit der ersten Tage zu überbrücken, wurden wir zu Eisenbacher Familien zum Mittagessen und zum Abendbrot eingeteilt. Der Ortsdiener verteilte ein wenig ruppig die Adressen. So gingen wir zweimal täglich in die Adolfstraße zu Familie Gattinger, die uns freundlich bewirtete."

Die fünfköpfige Familie erhielt nach einer knappen Woche ein etwa 12 qm großes Zimmer im Obergeschoß ohne Wasseranschluß mit angrenzender schmaler Kammer. Nachbarn stellten einen Tisch und zwei Stühle zur Verfügung, die Gemeinde Feldbetten und die Vermieterin einen kleinen Kanonenofen.

"Das Thermometer sank auf sibirische Temperaturen, und es gab weder Kohle, Briketts noch Brennholz. In dem kleinen Nadelwäldchen an der Straße zur "Rücker-Hütte" durfte mein Vater mit anderen Flüchtlingsmännern ein paar Stangen fällen. Das Holz reichte kaum 14 Tage. So blieb nur der tägliche Gang in den Wald, wo man Tannenzapfen, dünne Äste und totes Holz lesen konnte.

Zur Kälte kam der Hunger. Auch hier war der späte Zeitpunkt unserer Ankunft ein schwerer Nachteil. Das Ährenlesen, das "Stoppeln" der Kartoffeln, war längst vorüber, das Obst geerntet. Kein noch so kleiner Apfel lag mehr unter den mächtigen Bäumen im Langgraben, Hundsgraben oder an der "Hessenstraße". Auch die Saison für Beeren und Pilze war vorbei. Die auf Marken zugeteilten Nahrungsmittel waren nicht zum Leben und nicht zum Sterben."

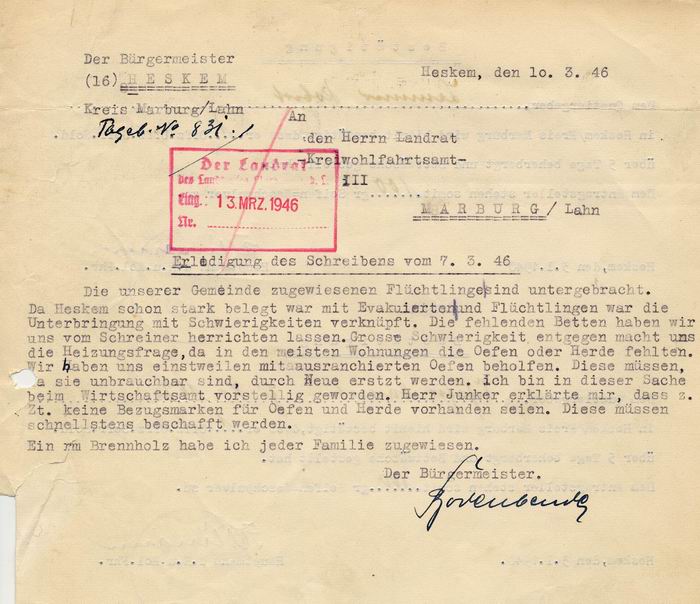

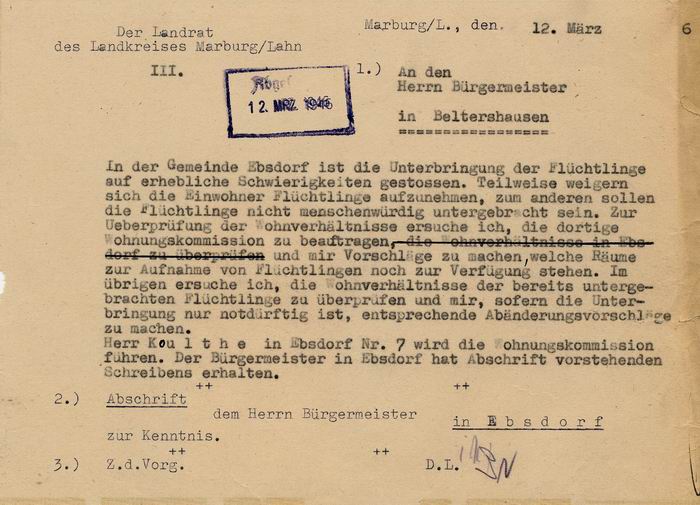

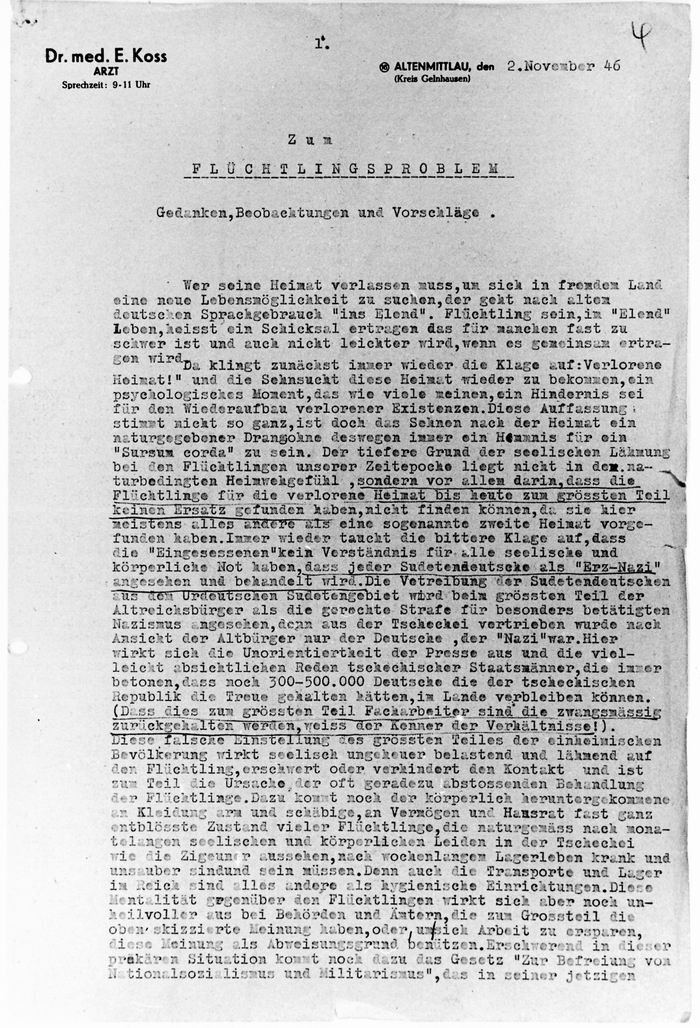

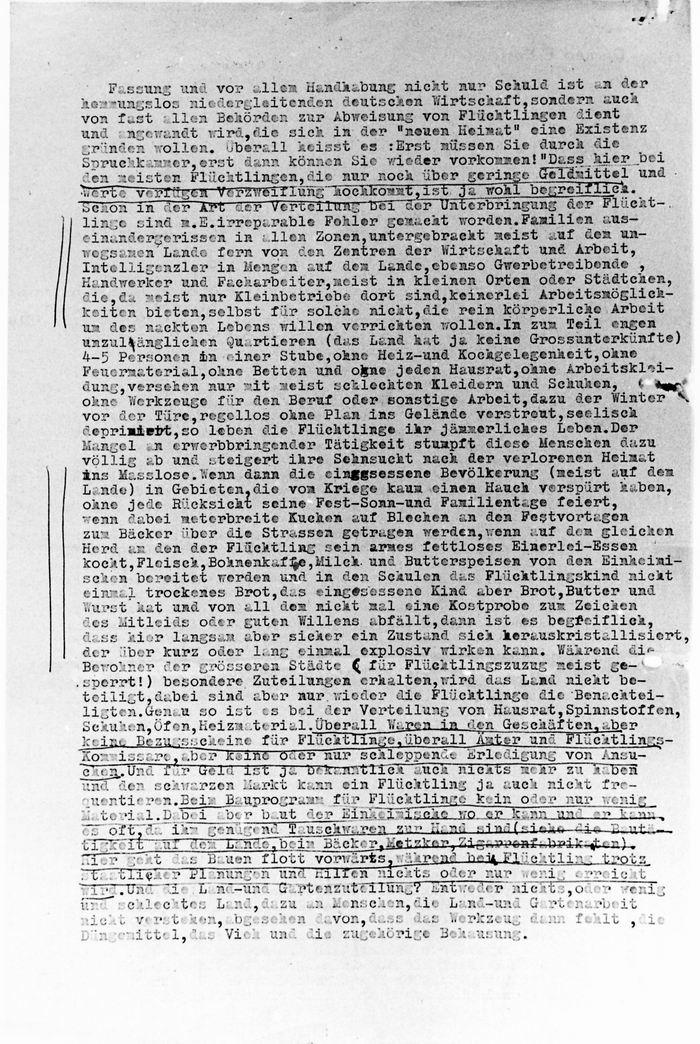

Doch nicht selten gab es auch Konflikte bei der Aufnahme der Flüchtlinge und Vertriebenen auf dem Lande, wo eine Schicksalsgemeinschaft, die alles verloren hatte, auf eine andere Gemeinschaft traf, die häufig nur wenig verloren hatte. (Dok. 7) Der Arbeitsminister nannte in seinem Bericht über den Flüchtlingsdienst in Groß-Hessen vom 18. November 1946 offen Probleme bei der Wohnungszuteilung, der Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs und bei der Zulassung von Vertriebenenbetrieben. Dadurch seien oft "Zuspitzungen, ja Klüfte" zwischen Neu- und Altbürgern entstanden. Die Ursachen sah der Minister darin, "daß bislang keine uneingeschränkt bevollmächtigte staatliche Zentralstelle des Flüchtlingsdienstes bestand, die in ihren Koordinierungsbefugnissen in der Lage gewesen wäre, auch die Ministerien in unmißverständlicher Weise bei allen Dispositionen auf die aus dem Flüchtlingsproblem sich ergebenden Notwendigkeiten auszurichten." Die wahre Ursache war aber sicherlich die Not, in der diese große Aufgabe bewältigt werden mußte. Ob sie auf kommissarischem Wege wirklich besser gelöst worden wäre, ist zweifelhaft.

Das zeigt ein Vergleich mit Bayern, wo die Flüchtlingskommissare mehr Kompetenzen hatten. Bayern gehörte ebenfalls zur amerikanischen Zone und hatte deshalb von der Besatzungsmacht dieselben Vorgaben wie Hessen. Auch in Bayern wurden die Vertriebenen in die vom Krieg wenig zerstörten alten Notstandsgebiete im Nordosten gelenkt, wo Arbeitsplätze rar waren. Doch die Unterbringung gestaltete sich hier sehr schwierig. Trotz Androhung hoher Geld- und Haftstrafen weigerten sich viele Landbewohner erfolgreich, Flüchtlinge aufzunehmen. Besitz und lokales Prestige erhöhten die Chancen, keinen Flüchtling aufnehmen zu müssen. So mußten in Bayern Ende Oktober 1946 fast 150 000 Vertriebene in 1375 Lagern leben, und es gelang wegen der nachfolgenden illegalen Grenzgänger bis 1950 nicht, die Lager abzubauen. In Hessen dagegen konnten die Vertriebenen leichter bei der einheimischen Bevölkerung untergebracht werden. Meinungsumfragen der Besatzungsmacht unterstreichen dieses Bild. Im März 1947 waren 61% der Flüchtlinge in Hessen zufrieden mit der Behandlung seitens der einheimischen Bevölkerung, in Bayern hingegen nur 37%. Ein Grund liegt vermutlich auch darin, daß in Hessen ein offeneres soziales Klima herrschte und die kleinbäuerliche Bevölkerung vielfach Mitleid hatte und offenbar eher zu solidarischem Handeln fähig war.

Ringen um Wohnraum und Arbeit

Wenn auch die Vertriebenen und Flüchtlinge meist froh waren, wenn sie ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen hatten, so wuchs doch ihre Unzufriedenheit, als sich abzeichnete, daß sie nicht in ihre Heimat zurückkehren würden, und Hunger und Enge weiter den Alltag prägten. (Dok. 14) Das enge Zusammenleben, die langjährige gemeinsame Benutzung von Herd und Wohnung durch zwei oder mehr Familien führten nicht selten zu Spannungen.

Eine Repräsentativzählung aus dem Jahre 1947 ergab, daß sich die Wohnsituation von Einheimischen (1,8 Personen pro Zimmer), Evakuierten (2,3 Personen pro Zimmer) und Vertriebenen (über 3 Personen pro Zimmer) stark unterschied. In Nordhessen traten diese Unterschiede noch stärker hervor. Diese "Dreiklassengesellschaft" zeigte sich auch bei der Ausstattung mit Hausrat. Ein eigenes Bett war die Ausnahme in Flüchtlingsfamilien, und Bettzeug noch schwerer zu bekommen. Ein eigener Herd und eigenes Kochgeschirr fehlten vielfach. Die Wohnungssituation der "Neubürger" verbesserte sich nur schleppend. Die in den Jahren 1946 und 1947 im Rahmen des Wohnungsbaunotprogramms des Landes begonnenen Neubauten für Flüchtlinge blieben stecken. In ganz Hessen wurden bis zum Frühjahr 1949 nicht einmal 1500 Neubauten für Flüchtlinge fertiggestellt, weil einfach kein Baumaterial zu bekommen war.

Auf dem Arbeitsmarkt verschlechterte sich die Lage der Flüchtlinge sogar. Als die Bauern nach der Währungsreform Hilfsleistungen der Flüchtlinge in harter Währung bezahlen mußten, verrichteten viele die Arbeit lieber selbst. Nach der Währungsreform stieg die Arbeitslosenquote der Vertriebenen bis 1950 auf 21,6% gegenüber 12,1 % bei der einheimischen Bevölkerung und sank dann nur langsam. Den größten Anteil an der Gesamtzahl der arbeitslosen Vertriebenen hatten die Bauberufe und die Textilerzeugung und -Verarbeitung, gefolgt von den kaufmännischen Berufen. Besonders schlecht war die Lage der Bauern (41% arbeitslos). Wie groß der soziale Abstieg der Vertriebenen war, wird noch deutlicher, wenn man sich vor Augen hält, daß ein Viertel der Beschäftigten "berufsfremd" eingesetzt war und daß von denen, die als "berufsecht" gezählt wurden, sehr viele zuvor als Selbständige gearbeitet hatten und nun abhängig beschäftigt waren.

Die Zuspitzung der Lage nach der Währungsreform schildert der Landesvorsitzende der Heimatvertriebenen in einem Schreiben an das Landesamt für Flüchtlinge vom 24. Mai 1949:

"Die Zahl der Arbeitslosen und Einkommenslosen in den Kreisen der Heimatvertriebenen

wächst von Tag zu Tag. Sie steht in gar keinem Verhältnis zur Zahl der Arbeitslosen aus den

Kreisen der Einheimischen. Die Verzweiflung hat einen Höhepunkt erreicht, der kaum mehr

überschritten werden kann. Auf der anderen Seite des Lebens sehen diese Menschen, denen

jedweder Maßstab für ein gesundes Urteil abhanden gekommen ist, Überfluß und Genuß

sucht. Es ist nur eine ganz kurze Spanne bis zu der Vorstellung, daß jeder, dem es irgendwie

besser geht, ein Freund der Einheimischen sein müsse und daß er deshalb als Freund der

Einheimischen anzusehen sei. Wenn nicht bald durchgreifende Maßnahmen, die zu einer

Besserung führen, ergriffen werden, dürften sich die Beziehungen zwischen beiden Bevölke

rungsgruppen mit Hochspannung laden." ,

Besonders große Anpassungsschwierigkeiten hatten die Sudetendeutschen. Die amerikanische Militärregierung berichtete 1947, die meisten Flüchtlinge seien äußerst verbittert und deprimiert. Das gelte besonders für die Sudetendeutschen, von denen viele in der Tschechoslowakei vergleichsweise wohlhabend gewesen und nun ohne einen Pfennig in Hessen

angekommen seien. Vor allem, wenn sie aus der Stadt kämen, sähen sie sich selbst oft als gebildeter und kultivierter an als die einheimische Bevölkerung, und deshalb würde ihnen die Anpassung an ihre neue Umgebung schwerfallen. Auch war es ihnen von Anfang an bewußter als beispielsweise den Flüchtlingen aus dem Gebiet jenseits der Oder-Neiße-Linie, daß eine baldige Rückkehr in die Heimat nicht zu erwarten war.

Immer wiederkehrende Klagen von Flüchtlingen vor allem auf dem Lande waren:

1. Die ungerechte Wohnraumverteilung und der Mangel an Hausrat, wobei neben der Hartherzigkeit der Einheimischen vor allem auch das Versagen der Behörden getadelt wurde. Bürgermeister und Landrat wagten nicht, sich massiv für die Interessen der Flüchtlinge einzusetzen, weil sie Angst hätten, nicht wiedergewählt zu werden.

2. Das Vorenthalten von Waren. Für Bezugsscheine sei bei einheimischen Geschäftsleuten nichts zu erhalten.

3. Die schleppende Entnazifizierung und, damit verbunden, die fehlende Möglichkeit, einen selbständigen Handels- oder Gewerbebetrieb mit mehr als neun Mitarbeitern zu eröffnen.

Eine drastische, aber nicht außergewöhnliche Zusammenfassung solcher Beschwerden lautete: Der Flüchtling wolle "weder Almosenempfänger sein noch ein neuer Typ des Ostarbeiters."

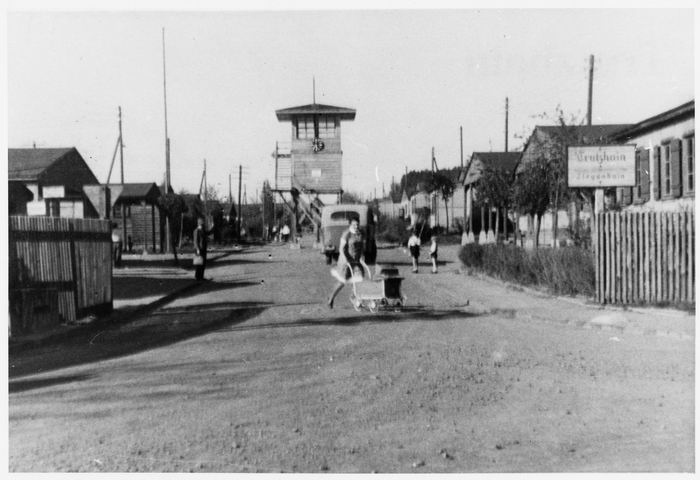

Lager Trutzhain

Wie wechselvoll die Vorgeschichte einer Vertriebenensiedlung sein kann, zeigt das Lager Trutzhain. Aus den Baracken des "Kriegsgefangenen-Stammlagers IX A Ziegenhain" (Stalag) des Wehrbereichs Kassel ist die Flüchtlingsgemeinde Trutzhain erwachsen, heute ein Ortsteil von Schwalmstadt. Zum Stalag IX A gehörten 1944 fast 50 000 Gefangene, neben Franzosen auch sowjetische, belgische, holländische und englische Kriegsgefangene. In Trutzhain sind über 400 polnische und sowjetische Gefangene begraben. Nach Kriegsende waren hier führende Nazis interniert. Ihnen folgten jüdische Zwangsverschleppte, die die NS-Zeit überlebt hatten und auf ihre Abreise nach Palästina warteten. Nachdem sie das Lager verlassen hatten, stand es leer. Wer den das Lager beherrschenden Wachtturm sieht (Dok. 8), wird nur schwer nachvollziehen können, wie groß die Freude der Vertriebenen war, die hier im Frühjahr 1948 einzogen. Zeitzeugen berichten, daß Vertriebenenfamilien das leerstehende Lager entdeckt und dann "instandbesetzt" haben. Bei der Gemeinde Steina, zu deren Gemarkung das Lager gehörte, beim Kreis Ziegenhain und dem Land Hessen herrschte lange Unsicherheit, wie man darauf reagieren sollte. Die Lagerbewohner regelten ihre gemeinsamen Angelegenheiten in einer Art direkter Demokratie. Sie erreichten, daß aus dem Lager 1950 eine selbständige Gemeinde mit dem Namen "Trutzhain" wurde, die bald über 500 Einwohner zählte und der Region Arbeitsplätze bot. (Dok. 9)

Wie in Trutzhain haben Vertriebene auch andernorts auf militärischem Gelände Städte gegründet, so z.B. in Allendorf und Hessisch-Lichtenau.

Frankfurter Bunker

Ebensowenig wie die Kriegsgefangenenlager waren die großen Bunker in der Stadt Frankfurt jemals als Dauerunterkünfte geplant worden. Hier lebten noch 1952 in 14 Bunkern über

2000 Menschen, die vom Fürsorgeamt dort untergebracht worden waren, unter ihnen viele Vertriebene. Trotz langer Bemühungen der Stadt Frankfurt um Ersatzwohnungen konnten die letzten Bunker erst Anfang der 1960er Jahre geräumt werden. (Dok. 10 und 11)

In einer Reportage der "Frankfurter Rundschau" aus dem Jahre 1952 heißt es: "Im Sindlinger Bunker hausen rund 200 Menschen. Fünfzig Familien haben nur fünfzig Kinder - meist schwächliche und blasse Kinder, die viel husten, weil ihre Bronchien krank sind. 'Jede Stunde im Bunker ist Gift', sagte der Arzt. Der Mensch verfügt hier durchschnittlich über drei Quadratmeter Wohnraum, das heißt, ein Ehepaar ohne Kind über eine Kabine von 6 Quadratmeter (zwei Meter breit, drei Meter lang). Die Einzelkabine kostet, einschließlich aller Abgaben, 19 Mark; eine weitere 3,75 Mark. Große Möbel lassen sich nicht stellen. Die Enge wirkt auf den fremden Gast bedrückend. Ein Teil der Bewohner tut offenbar das mögliche, sich das Leben in diesen Betonklausen erträglich zu machen; sie halten Sauberkeit und Ordnung. Andere scheinen zu resignieren.

Gemeinsame Küche, kein Herd, nur Kochplatten. Gemeinsame Wasch- und Toilettenräume, getrennt für Männer und Frauen. Heißluftheizung; frische Luft wird alle drei Stunden - dann zwei Stunden lang - durch Rohre in Gänge und Kabinen geschleust. Frische Luft, das einfachste sonst, das kostbarste hier - in den oberen Stockwerken ballt sich der Dunst zu einem faden, schalen, zugleich muffigen und säuerlichen Brodem. Gewiß, es gibt einen Dachboden zum Wäschetrocknen und eine Waschküche im Keller; gewiß, die Bunkerverwaltung liefert nach Bedarf Feldbett, Strohsack, Spind und Holzbank - die Bunkerverwaltung tut auch das mögliche - und dennoch: eine Kaserne war Gold dagegen, eine Kaserne hatte wenigstens Fenster.

Die Bewohner klagen nicht. Manche sagen, sie hätten schon Schlimmeres hinter sich. Bloß, daß die anderen Kinder im Ort um die Buben und Mädchen aus dem Bunker einen weiten Bogen machen - das schmerzt; und daß man selbst auf dem Omnibus, wenn man zur Arbeit fährt, plötzlich wie im leeren Raum steht, mit deutlichem Abstand zu jedem nächsten - das kränkt."

Notquartiere in Wiesbaden

Auch in der Stadt Wiesbaden lebten Vertriebene lange in Notunterkünften. Es handelte sich vor allem um Vertriebene aus dem Sudetenland. Eine solche Massenunterkunft war der sogenannte U-Bau, die einzige fertiggestellte Kaserne eines früheren militärischen Bauvorhabens im Dotzheimer Norden. Die Stadt hatte sich zwar sehr schnell für den Bau einer Siedlung auf der Kohlhecker Höhe in unmittelbarer Nähe der Kaserne eingesetzt, doch weil kein Material zu bekommen war, konnte die Wiesbadener Wohnungsbaugesellschaft ihre schon 1946 und 1947 begonnenen Siedlungshäuser erst gegen Ende des Jahres 1949 weiterbauen. Viele Flüchtlinge mußten jahrelang im U-Bau wohnen. (Dok. 12) Das enge Zusammenleben wurde noch dadurch erschwert, daß in dem Gebäude auch Werkstätten untergebracht waren, neben einer Kristallschleiferei noch eine Kammgarnspinnerei, Laborräume einer chemischen Fabrik und ein graphischer Betrieb. Schlimmer noch als die dauernde Lärmbelästigung waren die baulichen Verhältnisse. Der "Wiesbadener Kurier" skizzierte diese im März 1950 wie folgt: "Fehlende Haustüren, behelfsmäßig angelegte Holzbohlen als Treppenstufen, ebenso primitive Geländer und große Lücken im Dach bringen die 200 Menschen mit 50 Kindern in dauernde Gefahren, vom Verputz der Flurwände ist ganz zu schweigen. Im dunklen Flur des Erdgeschosses zeugen Löcher und Wasserlachen von der fehlenden Kanalisation."

Unter ähnlichen Bedingungen mußten Flüchtlinge im Fort Biehler in Mainz-Kastel hausen. Noch 1951 lebte über die Hälfte der Heimatvertriebenen in Wiesbaden in Notwohnungen (Dok. 13) oder als Untermieter. Dabei gab es aber auch kleine Verbesserungen, die damals sehr positiv empfunden wurden. Für Familie R. schien es zunächst wie ein Glücksfall, daß sie mit Kind und Großmutter aus einem umgebauten Lagerschuppen in zwei Räume einer Baracke umziehen konnte, die die Werft für ihre vertriebenen Arbeiter gebaut hatte. Obwohl die Familie auf sechs Personen anwuchs, mußte sie unter diesen Verhältnissen mehr als zehn Jahre ausharren, bis ihr Anfang der 1960er Jahre eine Wohnung zugewiesen wurde. Allerdings hatte auch ein erheblicher Teil der einheimischen Bevölkerung längere Zeit mit Notwohnungen oder sehr beengten Untermierverhältnissen vorlieb nehmen müssen. Da aber viele Heimatvertriebene eine Arbeitsmöglichkeit nur in den Städten finden konnten, nahmen sie dort auch schlechte Wohnverhältnisse in Kauf.

"Schwarzgänger"

Erschwert wurde die Situation aus der Sicht aller Beteiligten, d.h. der Flüchtlingsverwaltung, der Flüchtlinge und Vertriebenen der Jahre 1945/46, der Evakuierten und der einheimischen ansässigen Bevölkerung durch das ständige Nachströmen weiterer Arbeits- und Wohnungssuchender, nämlich der Flüchtlinge aus der sowjetischen Zone: Bis zum Frühjahr 1949 waren es 50 000. Meist handelte es sich um Jugendliche, die befürchteten, in der SBZ arbeits- oder dienstverpflichtet zu werden. Zunächst kümmerte sich die westdeutsche Flüchtlingsverwaltung gar nicht um sie. Das bedeutete, daß sie auch keinerlei Unterstützung erhielten. Erst 1949 wurde ein Aufnahmeverfahren eingerichtet. Als SBZ-Flüchtling anerkannt wurde, wer nachweisen konnte, daß er politisch verfolgt wurde. Die Anerkennungsquote lag niedrig, solange auf dem Arbeitsmarkt nur geringe Nachfrage war.

Insgesamt läßt sich für die Zeit bis 1950 feststellen, daß durch die anhaltende große Not und das Schwinden der Rückkehrhoffnungen das Verhältnis zwischen Flüchtlingen und Vertriebenen und den Einheimischen angespannter wurde.

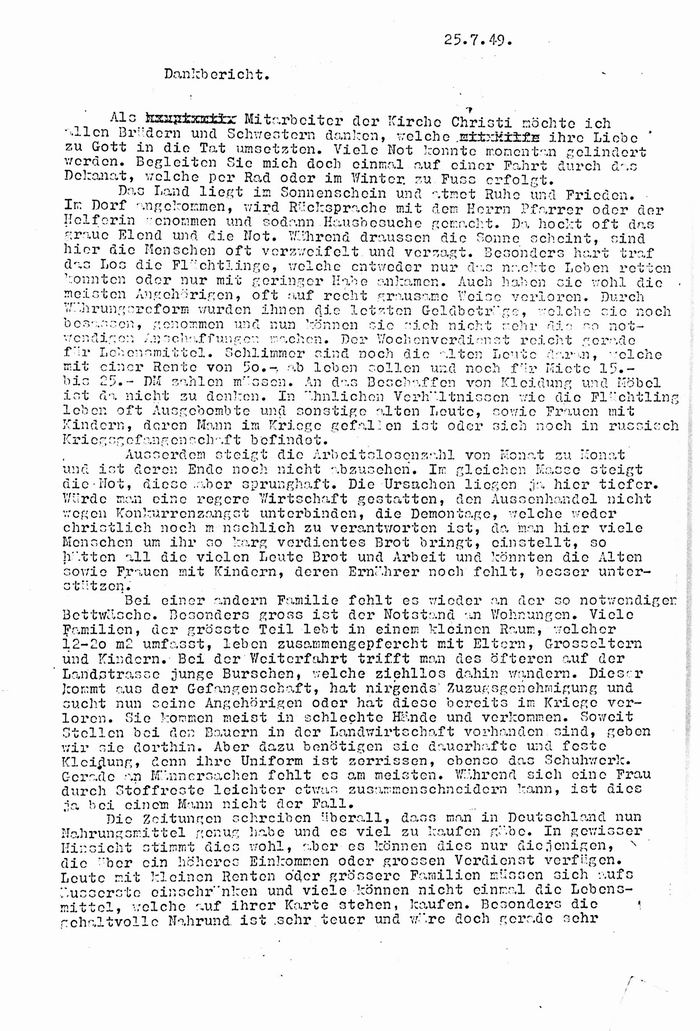

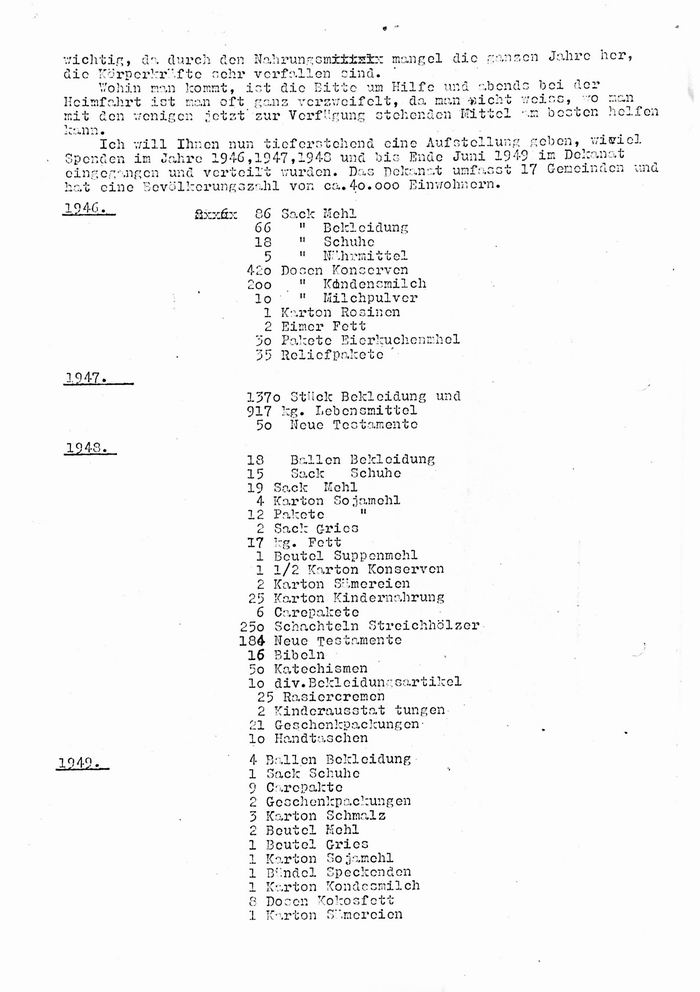

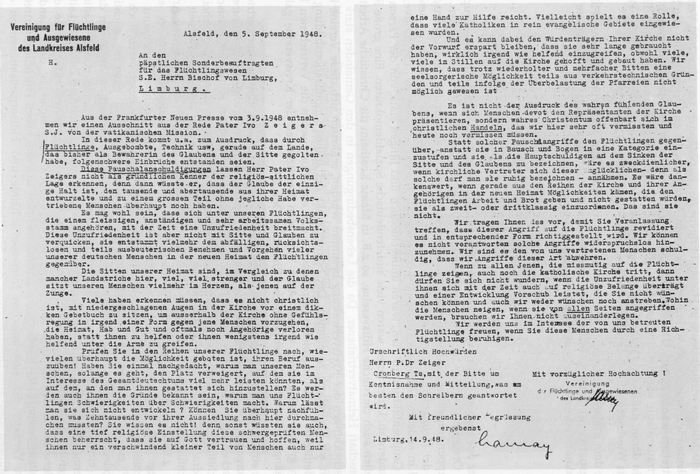

Spontane Hilfe

Ohne spontane Hilfe der einheimischen Bevölkerung wäre die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge und Vertriebenen nicht gelungen. Die einlaufenden Flüchtlingstransporte wurden betreut, Wohnraumerfassungskommissionen benötigten freiwillige Mitarbeiter, Flüchtlingsquartiere wurden freiwillig zur Verfügung gestellt, alltägliche Gebrauchsgegenstände hergegeben, Nahrungsmittel und Kleidung verschenkt. So sammelte das Großhessische Hilfswerk, eine Hilfsorganisation des Landes, für die Flüchtlinge und Vertriebenen z.B. allein in Groß-Bieberau (Kreis Darmstadt-Dieburg) im Juni 1946 über 200 Kleidungsstücke. Die meisten kleinen Dienste geschahen im Stillen. Doch es gab auch aufwendigere Wohltätigkeitsveranstaltungen. (Dok. 15) Eine große Rolle spielten auch Hilfen und Spenden, die Flüchtlingen anderen Flüchtlingen zukommen ließen.

Beschaffung von Kleidung und Lebensmitteln

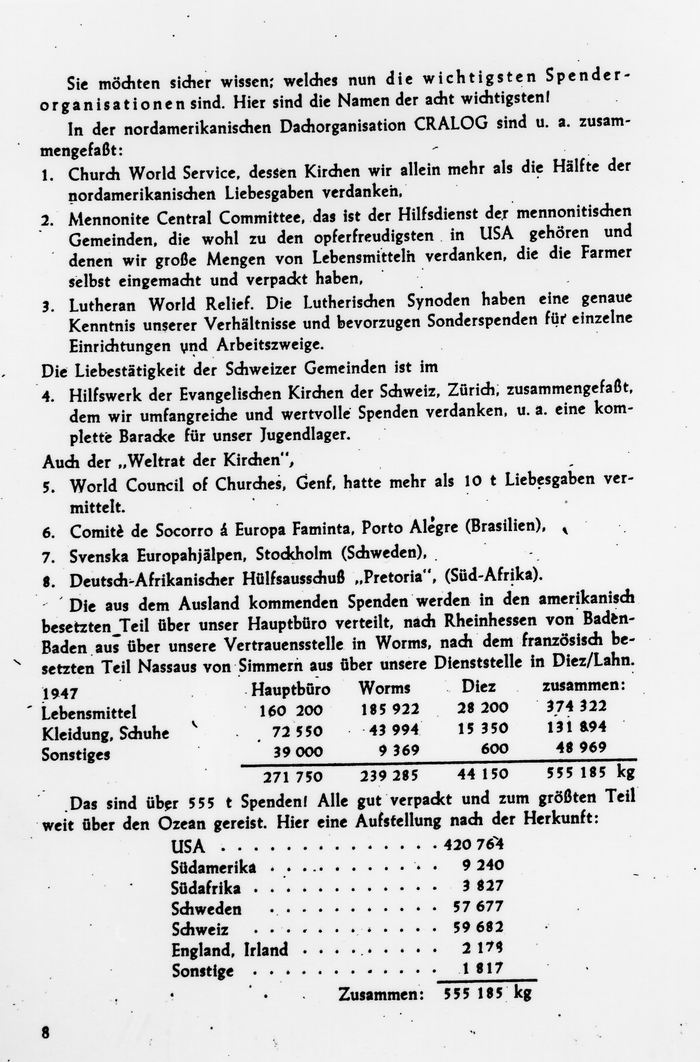

Viele Vertriebene und Flüchtlinge hatten buchstäblich nur das nackte Leben retten können und besaßen oft lediglich das, was sie am Leibe trugen. Besonders bedrohlich war die Situation für Mütter, Kinder und alte Menschen. Humanitäre Soforthilfe, die am Ankunftsbahnhof begann, hieß da zunächst Kampf gegen Hunger, Kälte und Krankheit. Individuelle Hilfsangebote der Einheimischen, vor allem aber großzügige Auslandsspenden hochwertiger Lebensmittel, Textilien und Medikamente linderten die größte materielle Not der ersten Tage. Weltweit sammelten Einzelpersonen und Wohlfahrtsorganisationen Hilfs-güter für Deutschland, so daß in allen Durchschleusungs- und Auffanglagern Spendenlieferungen verteilt werden konnten.

Daß trotzdem Mängel in der Verpflegung auftraten genauso wie in der Versorgung mit Kleidung, Schuhen und Hausrat, war vor allem eine Folge des katastrophalen Sachgüter-mangels, den der Krieg verursacht hatte. Die einheimische Bevölkerung war davon ebenso betroffen. Aber gestützt auf den persönlichen Einsatz tausender ehrenamtlicher Helfer, mehrheitlich Frauen (70%), vermochten die Wohlfahrtsverbände und Kirchen in gemeinsamer Anstrengung erste Starthilfen zu geben. Ohne überdurchschnittliches Engagement der Freiwilligen und ohne Kooperationsbereitschaft der Hilfsorganisationen untereinander wäre diese Arbeit nicht zu leisten gewesen, da nachkriegsbedingte Schwierigkeiten die Wohlfahrtsarbeit stark erschwerten: Das Verkehrsnetz war mangelhaft, das Post- und Telefonnetz unzulänglich, sämtliche Transportmittel einschließlich der Fahrräder äußerst knapp; auch andere technische Mittel, die nun einmal für den Aufbau eines Organisations- und Verwaltungsapparats unentbehrlich sind, waren kaum verfügbar. (Dok. 16) Außerdem mußten sämtliche Auflagen der Militärverwaltung eingehalten werden, da erst die Erlaubnis des amerikanischen Präsidenten Hüfslieferungen in das besiegte Deutschland ermöglichten.

Kranke und hilfsbedürftige Flüchtlinge empfingen 80% der Gaben, besonders Kinder, werdende Mütter und alte Leute. Unzählige verdanken so ihre Gesundheit und ihr Leben den vielen Menschen im In- und Ausland, die Spendefreudigkeit und Hilfsbereitschaft besaßen. (Dok. 17)

Hilfe beim Einleben

Zwar hofften viele Flüchtlinge, die Vertreibung könnte nur vorübergehend gewesen sein, doch gelangten sie zunehmend zu der Einsicht, daß ihre neue Situation als Folge des Krieges unveränderbar war. Spätestens im Heimlager wurde den meisten bewußt, daß mit der Gemeindeunterbringung der Aufenthalt von Dauer sein dürfte. Politische Anzeichen für eine Änderung der alliierten Umsiedlungspolitik gab es nicht.

Die Frage des Heimischwerdens der Flüchtlinge stand daher für die amtlichen Stellen und Organisationen der freien Wohlfahrtspflege wie auch für die Kirchen bewußt im Vordergrund ihrer Bemühungen. Aufbauende Arbeit verstanden sie so als kontinuierliche Betreuung und unentgeldliche Beratung in den Übergangsquartieren und Heimlagern, damit das Einleben in einem neuen Zuhause möglichst rasch und erfolgreich gelingen konnte. Mitarbeiter der Verbände berieten beim Einreichen von Anträgen, indem die Fälle von ihnen überprüft und befürwortet wurden. Soweit es möglich war, leisteten sie Beihilfen aus den Mitteln der Organisationen, z.B. für dringend benötigte Anschaffungen des täglichen Bedarfs. In Gebieten, wo durch Fehlverteilung von Zuwanderern soziale Spannungen herrschten, wurden Umsiedlungspläne unterstützt, damit Verdienstmöglichkeiten für die Arbeitsfähigen vermittelt werden konnten. Dort, wo die Trennung zahlreicher Arbeitskräfte von ihren Familien Unzufriedenheit auslöste, wurde Sozialfürsorge angeboten, bis Zusammenführungen möglich waren. Geld- und Sachspenden wurden verteilt, für die Kinder wurden wenigstens an Weihnachten einmal Spielsachen ausgegeben, in besonders trostlosen Unterkünften wie in Wohnbunkern wurden Sommer- und Weihnachtsfeste organisiert.

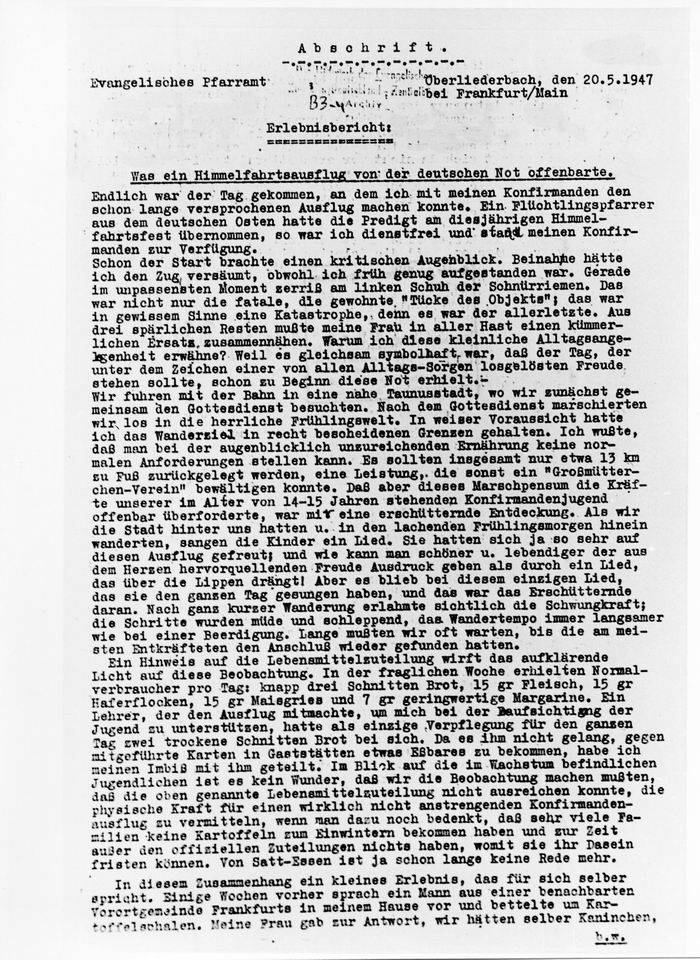

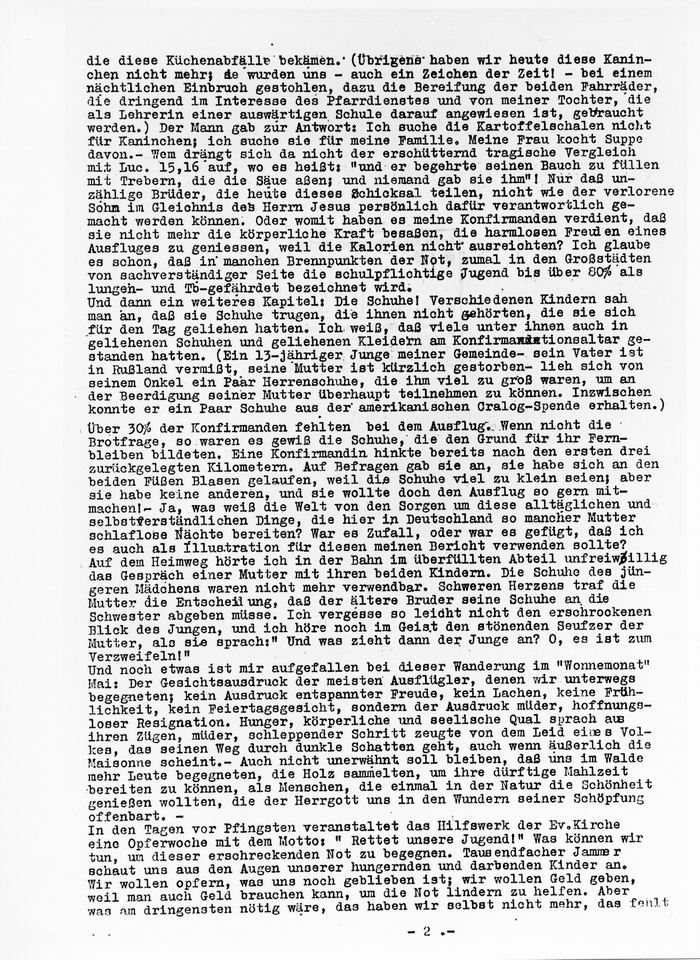

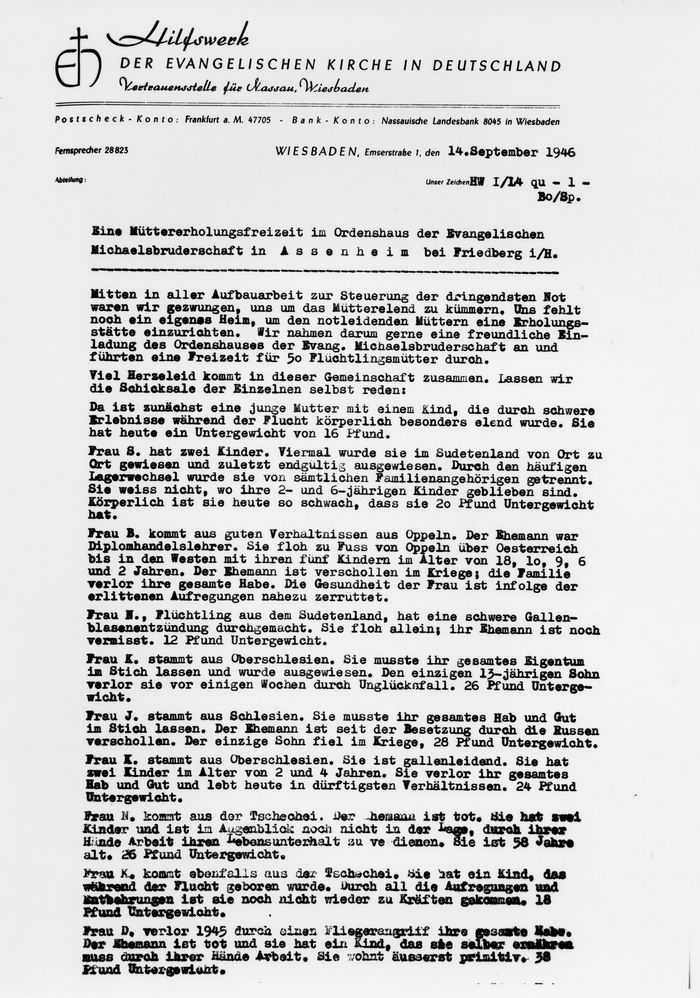

Die Angebote, so gut sie auch gemeint waren, konnten jedoch in vielen Fällen lähmende Hoffnungslosigkeit nicht verhindern. Die Strapazen der Vertreibung, der anschließenden Unterernährung und Überarbeitung forderten ihren Tribut. Als wirkungsvolles und erfolgreiches Hilfsmittel zeigte sich hier in besonders bedrohlichen Fällen die Erholungsfürsorge; sie half vor allem Kindern, Jugendlichen und Müttern, in der neuen Gesellschaft wieder Fuß zu fassen. (Dok. 18)

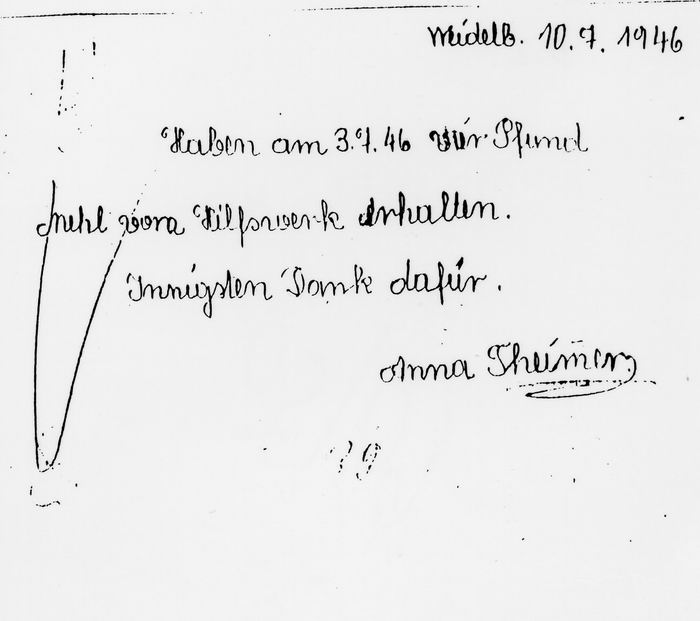

Seelsorge

Die Vertreibung löste bei den meisten Menschen eine tiefgreifende und langfristige Lebenskrise aus, die sich mit materiellen Eingliederungshilfen allein nicht erledigte. Dringend suchten Menschen seelsorgerlichen Beistand in dieser Situation, auch wenn die Seelsorge hier oft überfordert war. So fehlten in fast allen Aufnahmegebieten Pfarrer und Gotteshäuser. Außerdem konnten angesichts der Zunahme der Flüchtlingsströme keine zusätzlichen Rücksichten auf die bestehenden Konfessionsstrukturen genommen werden, wenn neue Zuweisungsgebiete gefunden werden mußten. Spannungen innerhalb dieser Gemeinden blieben daher unvermeidbar.

Mit ausländischer Hilfe konnte das Evangelische Hilfswerk wenigstens 48 Notkirchen, 38 Kirchenbaracken und 14 Gemeindezentren errichten. Die Kirchenleitungen setzten sich dafür ein, daß die Gotteshäuser von beiden Konfessionen gemeinsam benutzt werden konnten. Für die Liturgie standen vor allem gespendete Bibeln zur Verfügung; die amerikanische Bibelgesellschaft in New York schickte 20 500 Neue Testamente.

Kirchliches Zentrum der katholischen Heimatvertriebenen war die Diözese Limburg. Die seelsorgerliche Betreuung lag vor allem bei 80 Flüchtlingspriestern, die in die Diözese

gekommen waren und dort eingestellt wurden. (Dok. 19) In Königstein/Ts. entstand ein Internat für Jungen aus heimatvertriebenen Familien (Albertus-Magnus-Schule, ab 1946). Außerdem wurde in einer ehemaligen Kaserne der Wehrmacht, die das Land Hessen zur Verfügung stellte, ein Priesterseminar für vertriebene Theologen eingerichtet (Philosophisch-Theologische Hochschule Königstein 1946-1977/78).

So brachten erst die Selbsthilfe vertriebener Theologen, gemeinsame Anstrengungen beider Großkirchen und außergewöhnliche Auslandshilfen wie die Kapellenwagenmission die seelsorgerliche Arbeit in Gang. (Dok. 20)

Am schwierigsten erwies es sich in Seelsorgegesprächen, den Vertriebenen Mut zum Neuanfang zu machen - wider alle trügerischen Hoffnungen - und bei den Einheimischen Verständnis und Bereitschaft zu wecken, daß die Neubürger gleichberechtigt aufgenommen wurden.

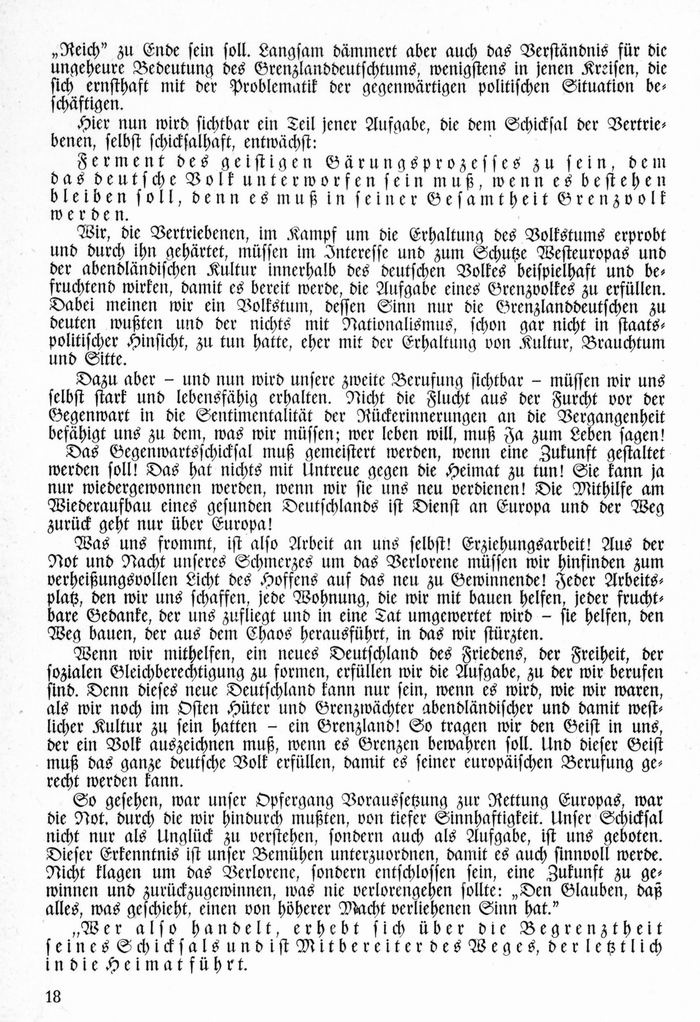

Die seelsorgerliche Schwerpunktarbeit beider Kirchen konzentrierte sich letztlich auf die Integration der Vertriebenen in den jeweiligen Zuweisungsgemeinden. Dabei standen dort zunächst praktische Alltagsfragen im Vordergrund. Gleichzeitig bemühten sich die Kirchen, die schier unlösbare Aufgabe der geistigen Bewältigung der Heimatvertreibung seelsorgerlich anzupacken. So unterstützte die Kirche die Kulturarbeit der Heimatvertriebenen, nahm an ihren landsmannschaftlichen Tagungen teil, bot Wallfahrten an und respektierte zunächst grundsätzlich den Wunsch auf Rückkehr. Erst in der Denkschrift der EKD über "Die Lage der Vertriebenen und das Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn" wurde der Rechtsanspruch auf die Rückgabe der Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie aufgegeben, damit eine neue friedliche Ordnung zwischen Polen und Deutschen geschaffen werden könne.

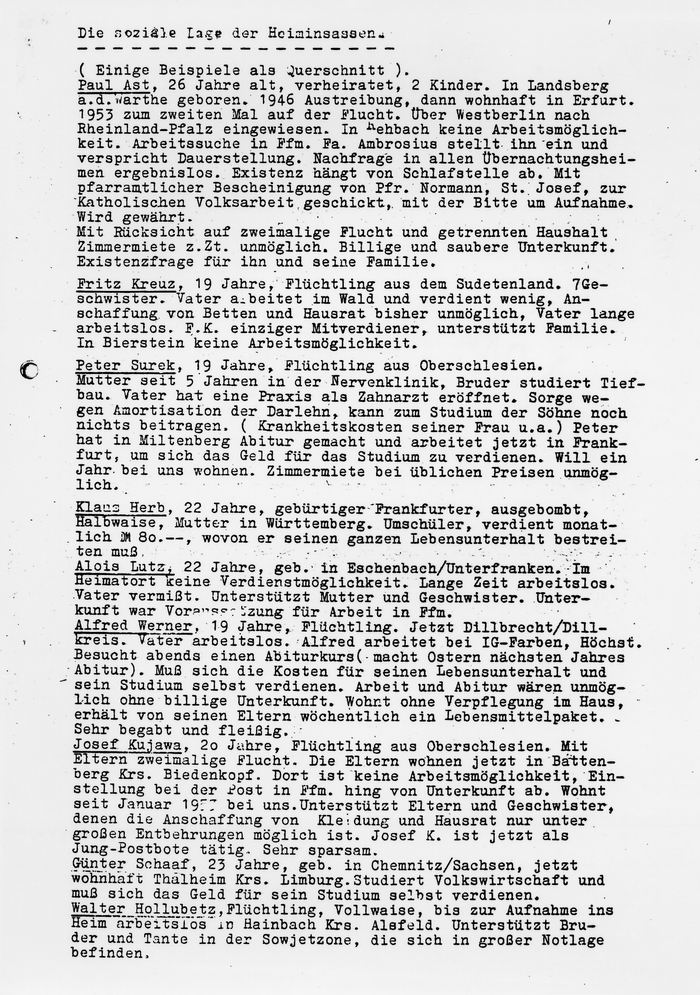

Eingliederungshilfe für Jugendliche (Tafel 23)

Unter den Flüchtlingen gab es einen unverhältnismäßig großen Anteil von Jugendlichen aus zerrissenen Familien oder ohne jeden Familienzusammenhang. Die älteren unter ihnen hatten oft gar keine oder nur eine unzureichende Berufsausbildung, da sie häufig genug direkt von der Schulbank in die Wehrmacht eingezogen worden waren. Ohne persönliche Schuld dann aus fast allen gesetzten Ordnungen wie Heimat, Familie, Verein, Ausbildungsstelle usw. geraten, fehlte den meisten Jugendlichen die tragende Umwelt, um mit den ungewohnten Lebensumständen zurechtzukommen oder gar eine sichere Existenz aufbauen zu können. So waren viele überfordert, ohne fremde Hilfe den Weg zu einem gesellschaftlich anerkannten und selbständigen Leben zu finden. Viele trieben sich auf Bahnhöfen und auf Landstraßen herum oder versuchten ihr Glück auf dem Schwarzen Markt. Straffälligkeit war nicht selten.

Zur Beseitigung dieser bedrohlichen Krisensituarion entwickelten staatliche Stellen zusam

men mit den Wohlfahrtsverbänden und Kirchen ein gezieltes Programm für Jugendsozialarbeit. So wurden zunächst mit Hilfe der Jugendlichen selbst Jugendlager und dann Jugend

notheime errichtet und dank ausländischer Hilfe schließlich auch erste Jugendlehrwerkstätten gebaut. (Dok. 21) Die Betreuungsarbeit ging von dem Grundsatz aus, daß gute beruflicheFörderung sozialer Integration bedarf. Gesprächsangebote zur Bewältigung persönlicher

Probleme waren daher genauso Teil der Sozialmaßnahmen wie die garantierte Wohnstelle,ohne die es keinen Arbeitsplatz gab. Tausende von Jugendlichen erlebten dort eine neue

sozial betreute Gemeinschaft, in der sie sich selbstverantwortlich eine berufliche Zukunftsperspektive erarbeiten konnten. (Dok. 22) Lehrstellenvermittlung ergänzte die Ausbildungsförderung.

Dauerhaft Siedeln

Je unerträglicher das Leben in den zugewiesenen Notwohnungen wurde und je aussichtsloser die Rückkehr in das Zuhause der alten Heimat erschien, desto stärker drängten die Ausgesiedelten darauf, bald wieder zu einer normalen Existenz zu kommen. Als Grundlage für einen dauerhaften Neuanfang stand der Wunsch nach menschenwürdigen Wohnverhältnissen ganz obenan. Im Willen zur Neugründung von Siedlungen zeigte sich gleichzeitig am deutlichsten das Eingliederungsinteresse der Vertriebenen. Als Randgruppe in Flüchtlingsghettos zu leben, kam für sie nicht in Frage.

Jedoch war keine Hilfsforderung schwieriger zu lösen. Denn die Siedlungswilligen waren nicht nur vertreibungsbedingt mittellos, sondern vor allem war der allgemeine Wohnungsbedarf nach den Kriegszerstörungen riesig wie nie zuvor. Daher waren billige Baukredite, preiswertes Bauland und gutes Arbeitsgerät kaum zu bekommen.

Mit der Gründung der Baugemeinde wagte jedoch das Evangelische Hilf s werk 1946 wohl sein mutigstes Nachkriegsprojekt für Vertriebene und Flüchtlinge. Als Pilotprojekt entstand die Siedlung Heilsberg/Bad Vilbel bei Frankfurt/M. Die Ökumene spendete hierfür große Geldbeträge, der Staat half mit billigem Baugeld und die Siedler selbst gingen in unermüdlicher Selbsthilfe, zunächst sogar ohne jeden Maschineneinsatz ans Werk. Für die Arbeitsfähigen war damit gleichzeitig eine Verdienstmöglichkeit gefunden, um den Lebensunterhalt selbst zu finanzieren.

Materialsparend gebaut entstanden in erstaunlich kurzer Zeit äußerst preisgünstige Wohnungen. Städteplanerisch schuf die Siedlergemeinschaft eine Anlage mit einer ausreichenden Zahl gewerblicher Betriebe, Erwerbsgärtnereien und Heimen für alte und kriegsversehrte Menschen. Viele Einheimische, die dem Projekt zunächst sehr skeptisch gegenübergestanden hatten, bezeugten Respekt vor dieser Leistung.

Die Siedlung Bad Vilbel-Heilsberg erwies sich als ein Modell, das landesweit Nachahmung fand. Auch die katholische Kirche engagierte sich in der Siedlungsfrage. Im Bauorden halfen Freiwillige aus europäischen Ländern beim Straßen- und Häuserbau.

Die Evangelische Kirche in Deutschland, Vertrauensstelle für Nassau Wiesbaden hat auf Grund der Mütternot eine Einladung des Ordenshauses der Evangelischen Michaelsbruderschaft angenommen und eine Erholungsfreizeit für 50 Mütter in Assenheim (bei Friedberg) durchgeführt.

Bittschriften und Proteste

Trotz ihrer äußerst schwierigen materiellen und seelischen Lage verhielten sich die Heimatvertriebenen zwar grundsätzlich diszipliniert und friedfertig, dennoch versuchten sie auf ihre unbefriedigende Lage aufmerksam zu machen und Verbesserungen für sich selbst und andere zu erreichen. Sie schrieben unzählige Beschwerden und Bittschriften an Bürgermeister, Landräte, den Staatsbeauftragten oder den Ministerpräsidenten. Die Neuankömmlinge aus dem Osten hatten zwar ihre Heimat verloren, nicht jedoch ihr Selbstbewußtsein. Auf Versammlungen machten sie auf ihr Schicksal aufmerksam und protestierten gegen unbillig erscheinende Mißstände. Daß ihre Geduld aber auch Grenzen hatte, zeigt ein spektakulärer Fall in Frankfurt.

Als im Juni 1950 Flüchtlinge und Vertriebene, die im Rahmen der Umsiedlungsaktion des Bundes von Schleswig-Holstein nach Frankfurt kamen, in den Rödelheimer Bunker eingewiesen werden sollten, weigerten sie sich dort einzuziehen. Frauen und Männer protestierten gemeinsam und hatten Erfolg: Sie erhielten daraufhin bessere Quartiere zugewiesen. Ihr Verhalten war durch lange Lageraufenthalte in Schleswig-Holstein mitbedingt. In Hessen ist es sonst zu solch aufsehenerregenden Ereignissen nicht gekommen. Hier gab es früh Mitwirkungsmöglichkeiten für Flüchtlingsvertreter.

Flüchtlingsvertrauensleute

Die Bildung politischer Vereinigungen war den Flüchtlingen zunächst von der Militärregierung aus der Befürchtung heraus untersagt, daß sie ein gefährliches Unruhepotential bilden könnten. Um trotz des Koalitionsverbots den Vertriebenen Mitsprachemöglichkeiten in Ausschüssen zu geben, wurden in der ersten Durchführungsverordnung zum Flüchtlingsgesetz vom 18. September 1947 Flüchtlingsvertrauensleute als offizielle Vertreter dieser Gruppe anerkannt. Mit dem Flüchtlingsgesetz wurden Flüchtlingsbeiräte in der Gemeinde, im Kreis, beim Regierungspräsidenten und im Landesflüchtlingsamt gebildet. Über die Vertrauensleute sollten die Beiräte den Kontakt zu den Flüchtlingen suchen. Ein Mangel dieses Vertretungsmodells war aber, daß die Mitglieder des Flüchtlingsbeirats von den politischen Parteien vorgeschlagen wurden und nicht aus dem Kreis der Vertrauensleute gewählt wurden. Die Vertrauensleute wurden seitens der Landräte und auch der politischen Parteien nicht nur für überflüssig, sondern geradezu für schädlich gehalten, weil sie ihrer Auffassung nach die organische Eingliederung der Flüchtlinge behindern und das Ansehen der von den Parteien vorgeschlagenen Flüchtlingsausschußmitglieder unterminieren würden. Massiv vorgetragen wurden diese Einwände nach den Kommunalwahlen vom April 1948, bei denen auch Flüchtlinge auf Listen der zugelassenen Parteien in die Kreistage gewählt worden waren. Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft hessischer Landkreise, Landrat Treibert, fürchtete sogar, daß sich als Gegenreaktion in den Landkreisen "Vereinigungen zur Abwehr der Bestrebungen der Flüchtlinge und Evakuierten" bilden könnten.

Die Bedeutung der Vertrauensleute lag darin, daß sie landesweit gewählt waren und so die Flüchtlinge in jeder Gemeinde Ansprechpartner hatten. Hinzu kommt, daß für viele die Wahl in dieses Amt der Beginn eines langen politischen Engagements war. Gewählt wurden als Flüchtlingsvertrauensleute in Hessen übrigens fast nur Männer: von über 2600 Vertrauensleuten waren lediglich 90 Frauen, was einem Anteil von 3% entspricht. Unter den Stellvertretern waren es 14%. Dem entspricht das Wahlergebnis in der Stadt Wiesbaden: Als Vertrauensleute wurden 18 Männer gewählt, unter den Stellvertretern war eine Frau. Es lag nicht daran, daß Frauen nicht bereit gewesen wären, dieses Amt zu übernehmen. Im Wahlkreis Wiesbaden-Alt z.B. kandidierten ebensoviele Frauen wie Männer.

Mit dem Erstarken der Flüchtlingsvereine und -verbände und der Gründung einer Flüchtlingspartei nach der Konstituierung der Bundesrepublik hatten die Vertrauensleute ihre Funktion verloren. Die Vertrauensleutewahlen fanden 1949 zum letzten Mal statt.

Erste Flüchtlingsorganisationen

Trotz des Verbots der Militärregierung bildeten die Flüchtlinge schon im Jahre 1946 Gruppen auf Ortsebene, wobei die Flüchtlingsvertrauensleute oft die treibenden Kräfte waren. Die Gruppen trugen verschiedene Bezeichnungen. In Nordhessen entstanden "Notgemeinschaften der Heimatvertriebenen" sowie "Betreuungsstellen für Flüchtlinge und Ausgewiesene" und in anderen Teilen des Landes "Hilfsdienste der Heimatvertriebenen". Die Motive, die zur Gruppenbildung führten, waren unterschiedlich und hingen stark von der Person des Gründers ab. Unter ihnen waren viele sudetendeutsche Sozialdemokraten. Eine große Rolle spielten auch christliche Hilfsvereine, so z.B. in Mainz-Kostheim die Christliche Arbeitsgemeinschaft Heimatvertriebener. Da die Lebensbedingungen in den Gemeinden stark von Entscheidungen der Kreisverwaltung bestimmt wurden, schlössen sich diese Vereine bald auch auf Kreisebene zusammen. Der Schwerpunkt der frühen Organisationsbildung lag eindeutig in den Landgebieten Nordhessens, d.h. eben dort, wohin die Vertriebenen 1946 zum großen Teil gelangt waren. Auch unter den Vorsitzenden der Kreisvereine gab es Anhänger unterschiedlicher politischer Richtung. (Dok. 23)

Fast ein Jahr dauerte es, bis die amerikanische Militärregierung die Bildung von Vertriebe-nenorganisationen auf Orts- und Kreisebene zu wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Zwecken genehmigte. Die Aufhebung dieses Verbots lag auch im Sinne der hessischen Flüchtlingspolitik. Das Konzept zur Eingliederung der Flüchtlinge, das der Rüdesheimer Landrat Dr. Peter Paul Nahm entwickelt hatte, beruhte stark auf der Mitarbeit der Flüchtlinge sowohl bei der Planung und in der Verwaltung als auch bei praktischer Arbeit wie z.B. der Selbsthilfe beim Wohnungsbau. Diese Überzeugungen setzte er auch weitgehend bei der Kompetenzzuteilung für das neuzugründende Landesamt für Flüchtlinge durch. Es wurde bereits im November 1946 vom Kabinett beschlossen, doch erst 1947 eingerichtet, weil die Militärregierung die Entscheidung in einer so wichtigen Angelegenheit der ersten gewählten hessischen Regierung überlassen wollte. Wenn dabei von einer besonderen hessischen Lösung gesprochen wird, so ist sie erstens dadurch gekennzeichnet, daß das Kommissariatswesen aufgegeben und "normale Zuständigkeiten" eingeführt wurden: Der Flüchtlingskommissar für den Regierungsbezirk wurde dem Regierungspräsidenten unterstellt und der Kreisflüchtlingskommissar dem Landrat. Zweitens zeichnet sich die hessische Lösung dadurch aus, daß neben Flüchtlingsvertretern auch Vertreter der einheimischen Interessenverbände und Hilfsorganisationen zu den Beratungen des zur Unterstützung des Staatsbeauftragten geschaffenen Landesbeirats zugezogen wurden. Eine gemischte Zusammensetzung des Beirats zwinge - so erhoffte es Nahm - zum Kennenlernen der wechselseitigen Schwierigkeiten und vollziehe so psychologisch bereits eine Voraussetzung zur Eingliederung. Von der Übertragung der Kompetenzen der Kreisflüchtlingskommissare an die Landräte erwartete er zwar angesichts der schwierigen Situation auch keine durchschlagende Verbesserung für die Lage der Flüchtlinge. Es schien ihm aber der einzige Weg, auf dem überhaupt Verbesserungen erreicht werden konnten.

Die Hoffnungen, die Nahm auf die Landräte gesetzt hatte, erfüllten sich nur zum Teil. Schon nach vier Monaten übte Nahm heftige Kritik. Nur zwei Landräte hätten ihn eingeladen und ihm Gelegenheit gegeben, vor Flüchtlingsvertretern und Bürgermeistern in ihrem Kreis zu sprechen. Manche hätten offenbar parteipolitische Hemmungen, was 1945/46 noch nicht wahrzunehmen gewesen sei: Wenn sie sich für die Flüchtlinge einsetzten, so fürchteten sie, könnte das ihre einheimischen Wähler verprellen.

Unter den Flüchtlingen wuchs indessen die Kritik über die geringen politischen Mitwirkungsmöglichkeiten, zumal nicht einmal die Flüchtlingsbeiräte auf Landes-, Regierungsbezirks- oder Kreisebene von den Flüchtlingen gewählt werden konnten, sondern ernannt wurden. Sie forderten, daß ihre Vertreter in den Beiräten aus dem Kreis der Flüchtlingsvertrauensleute genommen werden sollten.

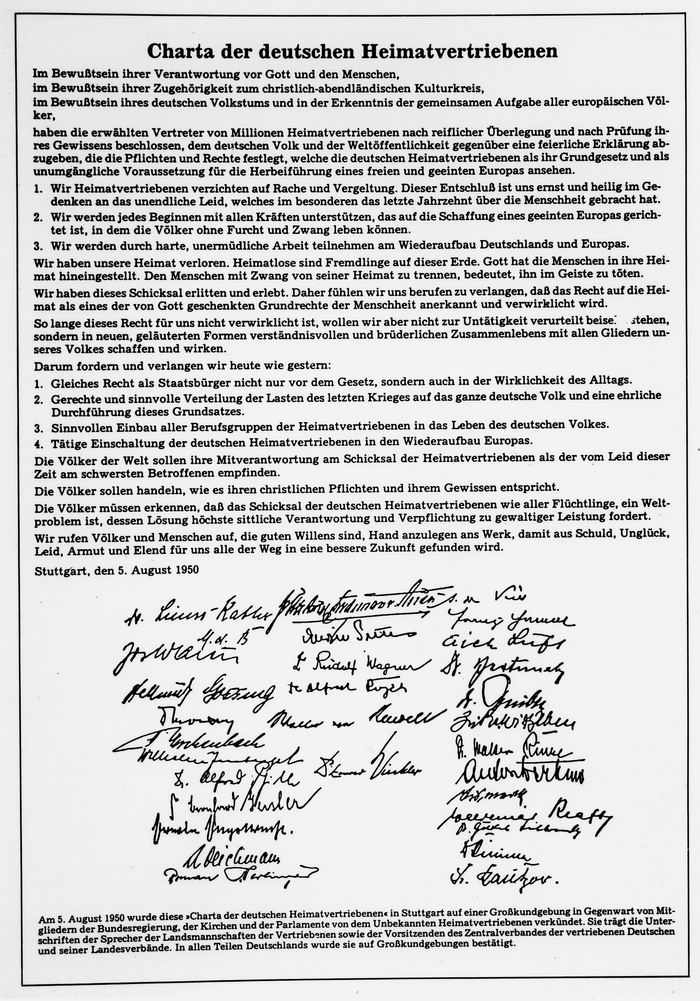

Gründung des Landesverbandes der Heimatvertriebenen

Während Flüchtlingsvereinigungen auf Kreisebene bereits 1947 entstanden, brauchte die Bildung eines Landesverbandes mehr Zeit. Nach mehreren Anläufen wurde im Februar 1948 die Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Kreisflüchtlingsorganisationen (AGO) gebildet. Josef Walter, vor 1933 Stadtrat in Bodenbach (Sudeten) und dort führend am Aufbau der Angestelltengewerkschaft und -krankenkassen beteiligt, übernahm den Vorsitz. Die führenden Vertreter der Kreisverbände, die zunächst nicht dem vom Arbeitsminister ernannten Landesbeirat für Flüchtlingswesen angehörten - dem höchsten und mit Abstand einflußreichsten Selbstverwaltungsorgan der Flüchtlinge - forderten jetzt eine angemessene Vertretung. Während Nahm die ersten Beiratsmitglieder im Zuge seiner Umfrage bei den Landräten unter kompetenten Wirtschafts- und Kulturexperten gefunden hatte, suchte er bald auch über den Beirat die Organisierung der Flüchtlinge in eine einheitliche Bahn zu lenken. Dazu gehörte, daß er kompromißbereite Flüchtlingsverbandsvertreter kooptieren ließ. (Dok. 24)

Im Laufe des Jahres 1948 erwuchs in den Kreisverbänden zunehmend Kritik an der Landes-flüchtlingsverwaltung und dem Landesflüchtlingsbeirat. Damit verbunden war die Forderung, daß die Flüchtlinge selber die Beiratsmitglieder wählen und die bisherigen Vertreter zurücktreten sollten. Bei dem Konflikt ging es auch darum, daß einige Flüchtlingsvertreter sich von einer Flüchtlingspartei mehr Wirkung erhofften als von einem parteipolitisch neutralen Verband. Nahm und Josef Walter gelang es in Verhandlungen, die Lage zu entspannen.

Zwar versagte die Militärregierung einem Landesverband weiter ihre Zustimmung. Dennoch wurde am 17. Dezember 1948 im Frankfurter Operncafe der "Landesverband der Heimatvertriebenen" gegründet. (Dok. 25) Beim zweiten Verbandstag 1950 in Fulda stieg Wenzel Jaksch, der ehemalige Führer der sudetendeutschen Sozialdemokratie, dem die Alliierten bislang die Einreise nach Westdeutschland untersagt hatten, aktiv in die Ver-bandsarbeit ein. Er wurde bald Leiter des Landesflüchtlingsamtes, später Bundestagsabgeordneter und Bundesvorsitzender des Verbandes der Heimatvertriebenen. Auf dem Verbandstag in Frankfurt 1951 verkündete der hessische Ministerpräsident Zinn den 120 000 Heimatvertriebenen auf dem Gelände hinter der Messehalle, daß die Landesregierung den "Landesverband der Heimatvertriebenen" als Partner der Landesregierung anerkenne.

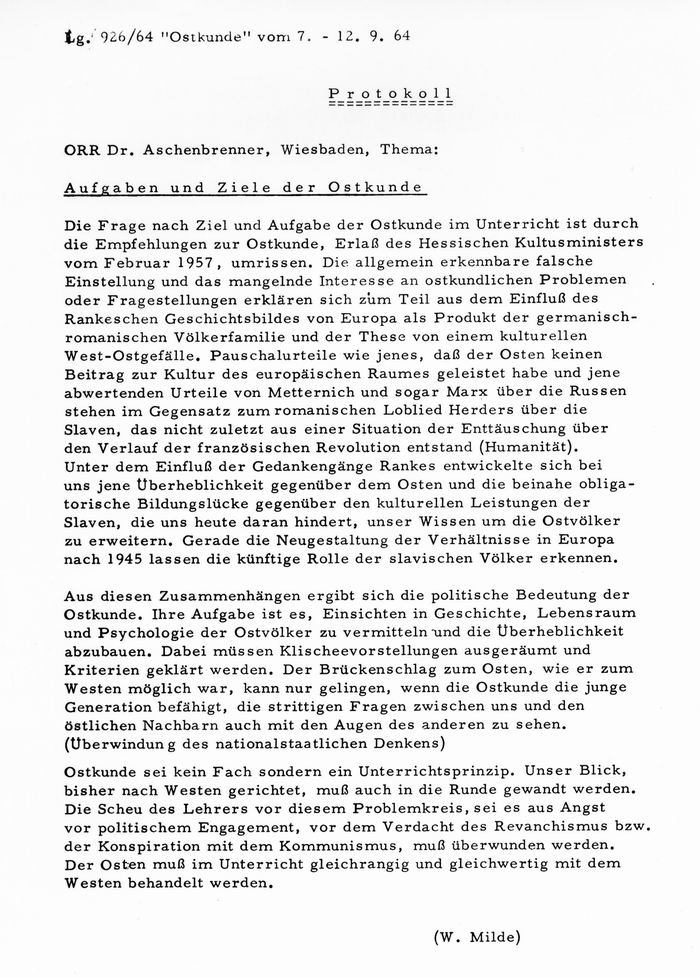

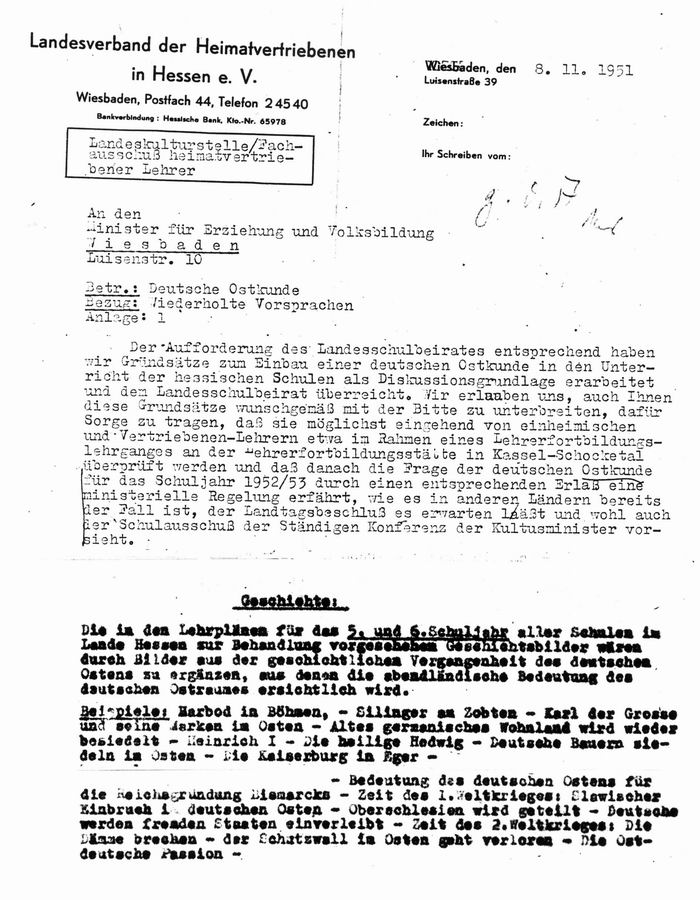

Heimatvertriebene und politische Parteien